A Palermo il Museo delle Marionette fa 50 anni: "Ma il Festival di Morgana è a rischio"

Rosario Perricone, direttore del "Museo Antonio Pasqualino" ripercorre la storia del luogo simbolo delle tradizioni popolari siciliane e lancia un appello alle istituzioni

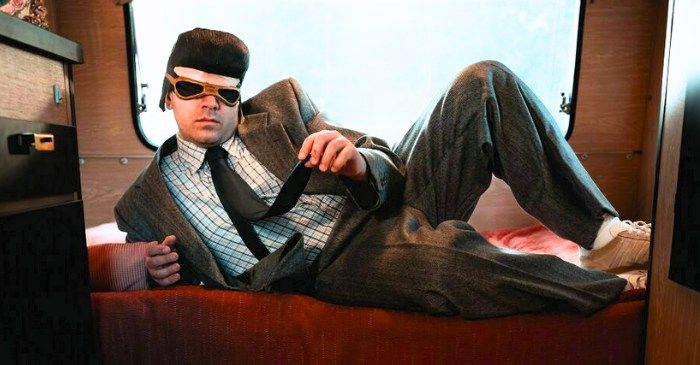

Rosario Perricone, direttore del Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino"

Si tratta di un appuntamento prestigioso che, come il museo, spegne 50 candeline e che ha assunto negli anni sempre maggiore rilievo. La Rassegna dell'opera dei pupi diventa infatti nel 1985 Festival di Morgana assumendo rilevanza internazionale. Il confronto con compagnie provenienti da altre tradizioni e scuole italiane e straniere ha ridato orgoglio e dignità professionale ai pupari siciliani e nuova linfa alle loro attività.

Ogni anno ospita artisti provenienti da tutto il mondo, promuovendo scambi culturali con altre strutture nei cinque continenti. Soprende quindi come il Museo Internazionale delle Marionette che custodisce la tradizione dell'Opera dei Pupi, si trovi adesso ad affrontare un nodo cruciale che potrebbe mettere a rischio uno dei suoi pilastri fondamentali.

«Purtroppo devo dire che in occasione del nostro 50esimo anniversario ci troviamo in grossa difficoltà per l'organizzazzione del Festival di Morgana - racconta Rosario Perricone, direttore del museo dal 2008 -. Questa edizione rischia di saltare per mancanza di fondi. Al momento non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte delle istituzioni, come la Regione siciliana o il Comune di Palermo. C'è un'interlocuzione in corso con l'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla che si è mostrato sensibile al tema e speriamo che vada presto a buon fine».

Quando si pensa a un museo, l'immagine che la mente richiama è quella di un edificio che custodisce memorie preziose del patrimonio culturale e le espone con percorsi dedicati a chi vorrà goderne. Invece non è solo questo. È molto di più. Ciò che contiene nasce da una continua ricerca, da una dialettica infinita con la storia, la tradizione, con il territorio dove sorge e insieme con mondi lontanissimi. Un corpo vivo che dialoga con l'attualità attraverso il passato e le sue radici.

Perricone ripercorre cinquanta anni che rappresentano un susseguirsi di iniziative. Tra le ultime in ordine di tempo è quella del Teatro al Museo, che fino al 12 aprile mette in scena Pinocchio raccontato con la sabbia, la vera storia di Cappuccetto Rosso, e si può anche andare a spasso nella vita magica di Gianni Rodari.

Questa prestigiosa istituzione culturale dal 1975 fa della tradizione il suo punto di partenza, spingendosi poi in lungo in largo, grazie all'incessante ricerca iniziata dal suo illustre fondatore, Antonio Pasqualino, scomparso nel 1995. Medico chirurgo, era un insigne antropologo e cultore della storia e delle tradizioni popolari siciliane. Dedicò la sua attività di ricerca proprio all’opera dei pupi, che a quell'epoca sembrava destinata a scomparire e che narrava delle Crociate e dei Paladini di Francia, dei quali avevano scritto, fra gli altri, maestri della Letteratura Italiana, come Ludovico Ariosto, Matteo Maria Boiardo e Torquato Tasso.

Da quel momento in poi il Museo delle Marionette è stato per Palermo e la Sicilia un centro di studio e riscoperta delle radici antropologiche della nostra Isola ma non solo. Da sempre, si confronta con altre realtà lontanissime, come quelle asiatiche, svelando punti di contatto e facendo nuove scoperte grazie al metodo comparativo, perno della ricerca scientifica nell'ambito delle scienze umane.

«La cosa fondamentale che ricordo sempre - sottolinea Perricone- è che il Museo dela Marionette non è un posto dove la mattina si apre il portone di ingresso e finisce tutto lì. Il museo non è solo fruizione della colllezione. Ciò che dico ai miei studenti è che il nostro compito non è solo esporre ma occuparci di ricerca, in accordo con la definizione dell'Icom (l'ente internazionale che rappresenta i musei ndr). La nostra missione in primo luogo è di studio e di ricerca, che si coniuga con la messa in scena giornaliera dell'Opera dei Pupi e l'allestimento del museo».

Una visione critica della tradizione che si accompagna con una vocazione prettamente intenazionale, fin da quando l'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari fondò il Museo internazionale delle marionette, dove trovarono definitiva sistemazione i pupi e i diversi materiali raccolti nel corso degli anni. Tra questi, oggetti provenienti da numerosi Paesi europei e dell’Estremo Oriente come la Francia, la Spagna, la Thailandia, la Birmania, il Vietnam, e tanti altri.

Un'indagine di ricerca connaturata nel metodo che compara società e culture diverse, con oggetti di vario tipo e differenti pratiche culturali. Un tassello fondamentale per gli studi sociologici del Museo Pasqualino, «grazie ai viaggi, tra gli altri - aggiunge Perricone - in Indonesia dove si portano in scena le ombre di Bali e di Java e anche riscoprendo le marionette dalla Cina. Queste compagnie internazionali sono state poi invitate a portare qui le loro tradizioni, le opere e le loro figure animate».

L'importanza di questo scambio con culture lontanissime si riflette nella scoperta di usi e tradizioni che fanno guardare la realtà attraverso delle lenti del tutto nuove. «Ci sono dei punti di contatto tra queste culture e la nostra nell'ambito del teatro di animazione che non riguardano la comparazione di carattere strettamente figurale ma le modalità con cui questi tipi di oggetti entrano in contatto con i temi religiosi o epici, come facciamo ad esempio anche con il nostro repertorio cavalleresco e il "Ramayana", che racconta l'epopea di Rama».

Storie antichissime ma che fanno rivivere al pubblico temi molto attuali come quello della parità di genere. «Anche se nemmeno quando è nata l'Opera dei Pupi raccontava il contemporaneo, riscontriamo la presenza in queste pratiche teatrali - sottolinea ancora Perricone - di alcuni canoni di comportamento che sembrano antiquati e che tutti noi pensiamo di conoscere, ma che di fatto richiamano la realtà dei nostri giorni. Pensiamo ad esempio alla figura di Angelica. È una principessa che viene dal Catai, in Asia, e ha una doppia alterità: è una donna in un mondo di uomini e proviene da lontano. Potrebbe essere ignorata dai paladini invece è bramata da tutti i cavalieri di Francia che lottano tra di loro per ottenere il suo amore. Alla fine addirittura lei non li vuole e si sposa con un pastore povero e disgraziato».

Ed è proprio per questo valore aggiunto e d'accordo con l'antica tradizione che tutti i giorni al Museo Pasqualino viene messo in scena lo spettacolo dell'Opera dei Pupi, in accordo con i dettami dell'Unesco (che nel 2001 li ha dichiarati capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità), come parte integrante dell'allestimento e a corredo dell'offerta culturale.

Anticamente infatti il fluire della storia dei Paladini di Francia veniva interrotto durante l'anno solamente durante le feste, come Natale e Pasqua, e in occasione della celebrazione dei santi con storie di cronaca dell'800, come quelle dei briganti recentemente riscoperte dallo stesso Perricone. «Venivano messe in scena per dare conto di alcuni fatti di cronaca dell'epoca- sottolinea il direttore - una sorta di "fotogiornalismo", che rende conto di come il teatro dei Pupi sia attento alle mode, intese come i costumi e agli usi della società nel corso degli anni. Una pratica che portiamo avanti anche adesso grazie alla collaborazione, ad esempio, con i Pupi Antimafia».

Siamo davanti a un importante patrimonio che va salvaguardato, protetto e portato avanti con orgoglio come per 50 anni ha fatto (e continuerà a fare) il Museo Pasqualino.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram