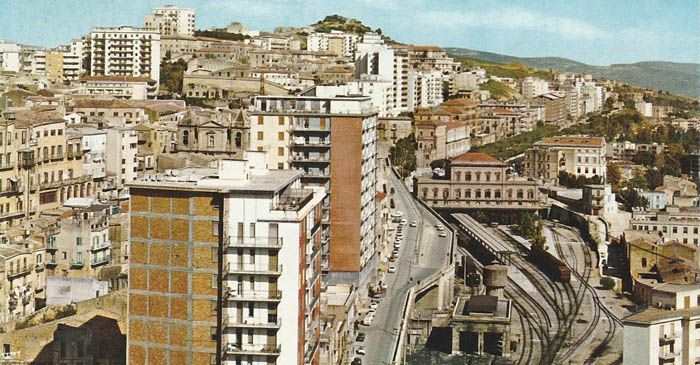

Quando Agrigento era il "Far West d'Italia": le inchieste e i diari di viaggio di 50 anni fa

Contrasti di Agrigento che ci raccontano una città che venne sconvolta da palazzinari senza scrupoli, che avrebbero potuto danneggiare ancora di più la Valle dei templi

Agrigento 50 anni fa

Denunce che continuano ad essere attuali e furono allora facili profezie, inascoltate perlopiù. Il francese Bernard Berenson in visita al Duomo di Agrigento il tre giugno 1953, non può fare a meno di notare lo stato di abbandono in cui versava il patrimonio artistico di Agrigento che nei secoli ha arricchito questo sacro tempio.

Dà un’occhiata in sagrestia ai muri “coperti di polverosi ritratti di antichi dignitari ecclesiastici" e si chiede: «Chi mai, oggi, li guarda, conosce i loro nomi, si occupa di ricercare chi fossero e cosa avessero compiuto?». Rilevando quindi che ad Agrigento la memoria storica era diffusa e profonda.

Dando poi uno sguardo alla città nuova la trovò molto cambiata. Agrigento è già in quei primi anni della seconda metà del Novecento una città "mercantile e rumorosa", con una piazza centrale sempre affollata e un Palazzo delle Poste che Berenson definisce "babilonese".

Ad un altro illustre viaggiatore, Daniel Simond, dobbiamo una breve, ma particolareggiata descrizione delle condizioni di vita nei quartieri poveri di Agrigento, in particolare del Rabato, l’antico quartiere arabo.

Allo scrittore i residenti appaiono "non curanti e felici", nonostante il loro basso livello di vita. «Mi è stato mostrato un mucchio di catapecchie, su una terrazza di terra battuta dove fra polli e gatti giuocano una quindicina di bambini - scrive Simond -. Vedo ancora il pianterreno di una di queste: una stanza profonda e scura, una specie di autorimessa, abitata da una famiglia di sei persone.

Come palco una lastra di pietra rozza. Niente acqua, niente luce, niente gas, nemmeno il camino. La madre cucina in una specie di braciere le cui emanazioni invadono la camera prima di uscire dalla porta o dall’unica soprastante finestra. L’illuminazione è data da una lampada a petrolio.

L’acqua viene attinta dalla fontana. Non si parla affatto di riscaldamento. Ogni sera si ricoverano i polli nella stanza per sottrarli ai ladri. In fondo ad essa si intravedono alcuni miseri giacigli dove bambini e genitori sono costretti a dormire in una promiscuità inimmaginabile. L’arredamento è costituito da un cassettone logoro, un tavolino, qualche seggiola e degli sgabelli. La biancheria viene riposta nelle valigie, gli abiti appesi alle corde del bucato».

Si informa sulle gravi condizioni economiche della famiglia e poi aggiunge: «Esistono casi simili a centinaia». Nello stesso tempo però osserva che "molti cantieri sono attivi", che quindi molte costruzioni nuove stanno sorgendo in città e scopre che il popolo agrigentino "ha la forza di ricostruire, senza tregua, la sua casa, convalidando in tal modo la sua voglia di vivere".

Le inchieste di Carlo Laurenzi sul “Corriere della Sera” e di Paolo Monelli su “La Stampa” fecero scalpore.

Carlo Laurenzi sul Corriere della Sera del sette agosto 1960, dopo aver rilevato che Agrigento è considerata il Far West d’Italia «per l’insicurezza della legge, la corruzione amministrativa e politica, il premere (nell’ombra) di volontà inique», non può fare a meno di constatare che ha trovato la città "irrequieta ed arrogante" e che i servizi pubblici «debbono considerarsi, talora, mediocri al di là del lecito».

Descrive la via Atenea in questi termini: «Vi si affacciano molti negozi, dei quali, si crederebbe, non esistono se non le vetrine, che sono imponenti e contrastano con gli interni, stambugi afosi. Il numero dei bar è altissimo. Le insegne pubblicitarie, un po’ dovunque, sono artigianesche, squillanti: si ricorre soprattutto, non senza fantasia, al cartone dipinto e agli striscioni di tela, cosicché la strada sembra imbandierata».

Ed ecco poi come descrive gli Agrigentini che ha incontrato in quel caldo agosto del I960: «La fierezza, in genere, forma la dote maggiore della popolazione, una fierezza distratta. È notevole la loro dignità di passeggiatori - gli uomini non si voltano a guardare le donne, nemmeno le poche donne vistose. Gli agrigentini non sono loquaci; il loro accento ha una qualche armonia. Girgenti non ha l’aspetto di un luogo particolarmente povero; i bambini sono scalzi ma non denutriti. Somiglia insomma la nostra via Atenea ad una via di Marsiglia o di Algeri più che ad un corso siciliano».

È del 1964, invece, appena due anni prima della frana che nel 1966 devastò il centro storico aggredito dal cemento, questa secca considerazione del giornalista Paolo Monelli, arrivato Agrigento nell’aprile del 1964: «Ad Agrigento il misfatto è già compiuto, il danno è irreparabile, orrendo il risultato della associazione a delinquere dei peggiori nemici che abbia questa nostra patria infelice, nessuna regione esclusa... La Valle dei Templi c'è ancora, e bisogna ringraziare il soprintendente alle antichità se ancora non c'è un distributore di benzina accanto al tempio della Concordia, se non si è costruita una fornace presso il tempio di Giunone per sfruttare il banco di bruna argilla su cui poggia».

L’inviato de “La Stampa” si rende conto che non tornerà più intorno ai templi il vasto scenario della campagna agrigentina che aveva fatto trasalire di ammirato stupore Goethe e tutti gli altri illustri visitatori e che neppure la città medievale potrà più riprodurre la composta armonia di volumi e di colori.

Né la periferia viene risparmiata. La fascia verde che circondava la città è infatti scomparsa giacché «cala dall’acropoli e marcia minaccioso verso le favolose rovine un disordinato esercito dei più disgraziati edifici che frettolosi capomastri possono concepire, i soliti giganteschi canterani con i sovrapposti cassetti semiaperti; avanzano ancora in ordine sparso ma ogni stagione ne accorrono altri a rinforzare la prima linea, saranno ben presto una barricata compatta».

Facile profezia, potremmo dire oggi.

Monelli descrive quindi con tinte sempre più fosche l’opera dei palazzinari agrigentini che fanno scempio della fascia verde dell’acropoli e non solo di essa. Parla infatti anche del «torrione di sedici piani che aduggia la pittoresca piazza del Municipio, venuto su in fretta senza che il sindaco e gli assessori che se lo vedevano crescere di ora in ora ci abbiano trovato nulla da ridire».

Né valsero le proteste della soprintendenza ai monumenti (piuttosto blande in verità), né i ricorsi di privati cittadini proprietari di case su cui il torrione incombeva. E non si può accusare nessuno di facile dietrologia se si dice, insieme con il Monelli, che «l’impunita costruzione dell'enorme torrione è stata come lo sbaglio del primo bottone; dietro al primo una schiera di appaltatori e di speculatori si sono buttati allegramente a costruire in barba al regolamento edilizio, ai vincoli, ai divieti, con una anarchia che non tiene conto né di allineamenti né di livelli, scatoloni di cemento accanto a casupole meschine, la stalla accanto ad un casermone popolare».

In quegli anni sorgeva anche la via porta di mare, pensata come un balcone che intendeva affacciarsi sulla Valle. Monelli non può fare a meno di notare che l’operazione si trasformò in un caso "pacchiano" perché immediatamente sulla strada sorsero alcuni torracchioni di otto o dieci piani che gli agrigentini «chiamano grattacieli, ma sono scatoloni mal fatti, scomodi, ciascuno con una sola scala e cosi angusta che si dice che se uno ci muore non si sa come fare a portarlo giù, è dubbio che possa trovar posto se non in piedi nella scatoletta dell'ascensore, dovranno calarlo dalla finestra con un corbello da muratore».

Tutto questo accadeva mentre la direzione generale delle Belle Arti continuava a discutere sull'opportunità di preparare piani per salvaguardare la zona archeologica e la città e mentre il Comune non sembrava neppure darsi premura di preparare un piano regolatore benché dal 1957 ne avesse l’obbligo.

Ma le inchieste giornaliste di quegli anni escono insieme ai primi rapporti della Regione sul sacco di Agrigento. Uno di questi viene pubblicato integralmente dal giornale L’Ora nell’estate del 1964 e porta la firma del maggiore dei Carabinieri Rosario Barbagallo e del viceprefetto Nicola Di Paola. L’assalto impunito alla città viene così descritto: «Da un lato i cittadini si sono sentiti autorizzati a realizzare opere in contrasto con le prescrizioni in vigore; dall'altro gli amministratori hanno fatto a gara nell’accordare permessi e deroghe».

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram