Il mistero della targa scomparsa a Palermo: era all'ex Chimica Arenella da 100 anni

Ad accorgersene sono stati alcuni cittadini palermitani, allarmati dall’improvvisa scomparsa. Il tam tam mediatico è subito rimbalzato sui social. Chi celebrava

La targa scomparsa alla Chimica Arenella

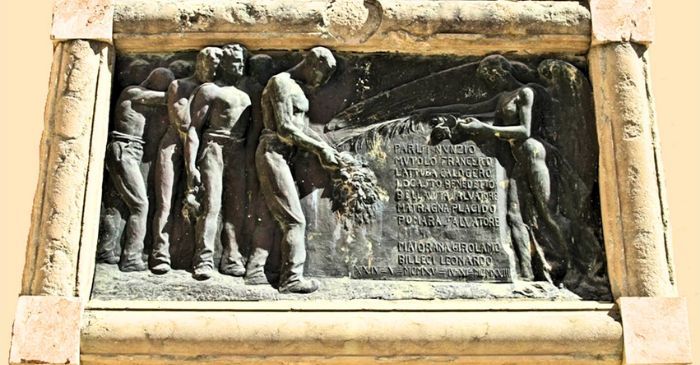

La lapide in metallo, che ricordava gli operai dello stabilimento, tragicamente caduti durante la I Guerra Mondiale, era opera dell’artista palermitano Tommaso Bertolino (1897- 1979), scultore "di tradizionale tempra", il cui linguaggio, che attingeva all’antichità classica, ma era influenzato anche dalla scultura di Donatello e di Jacopo della Quercia, sarebbe stato ampiamente apprezzato durante il Ventennio: Bertolino avrebbe scolpito diverse statue per il Foro Italico di Roma, aderendo alla celebrazione fascista del corpo.

Sulla sinistra del bassorilievo erano raffigurati alcuni operai che esprimevano sincero cordoglio per la morte dei loro colleghi, mentre sulla destra un cherubino alato recava in omaggio ai caduti una corona fiori. La scultura era caratterizzata da una rigida solenne e da una certa immobilità, che rievocava il primitivo e il protorinascimento, caricando le figure di un valore ancestrale.

La targa di bronzo venne collocata nello stabilimento nel 1922, quando Bertolino non era ancora famoso: il suo esordio sarebbe avvenuto quattro anni dopo, nel 1926, alla Biennale di Venezia. Durante la I Guerra Mondiale lo stabilimento chimico dell’Arenella venne bombardato da un sommergibile.

La fabbrica, che era sorta nel 1910 vicino al mare (per un agevole carico e scarico delle merci) come filiale della ditta tedesca Goldenberg, dava lavoro a diversi operai tedeschi. Con lo scoppio della guerra, Germania e Italia si ritrovarono militarmente contrapposti. Gli operai e i dirigenti tedeschi della fabbrica vennero richiamati in patria; l’azienda passò in mano ai siciliani, che cambiarono il nome da Chimica Goldenberg a Chimica Arenella e cominciarono a produrre medicine e disinfettanti per gli ospedali.

Quell’uggioso pomeriggio del 31 gennaio 1918, raccontava il professore Rosario La Duca dalle pagine del Giornale di Sicilia, a circa mezzo miglio dalla costa e proprio di fronte alla Fabbrica Chimica dell’Arenella, emerse un sottomarino tedesco che iniziò a cannoneggiare l’enorme complesso industriale: dapprima tiri lunghi e bombe caddero sul costone di Monte Pellegrino.

Poi i tiri si fecero più precisi e vennero colpiti il corpo di fabbrica sulla via Cardinale Massaia, il padiglione destinato alla produzione dell’ anidride solforosa, la base della grande ciminiera. Certamente i tedeschi sarebbero riusciti a radere al suolo la Chimica Arenella se Giuseppe Sileno, un giovane pescatore della borgata che prestava servizio militare su navi da guerra (e che si trovava in licenza a Palermo) nell’udire i primi boati, affacciatosi dal balcone, non si fosse subito reso conto che si trattava di un sottomarino tedesco.

Le due batterie della costa tacevano: credevano che si trattasse di una esercitazione. Sileno sbraitando e imprecando riuscì a convincere i militari italiani che non era una finzione e che a sparare era un sottomarino tedesco: finalmente le batterie della costa aprirono il fuoco. Il sottomarino rispose con qualche colpo poi, richiuso il boccaporto, scomparve nelle profondità marine e sparì. Il fatto che i tedeschi avessero potuto raggiungere indisturbati la costa siciliana, aprendo il fuoco sulla città, non era certo qualcosa di cui gli italiani potessero andare fieri… Si preferì non dare risalto alla vicenda, che a poco a poco venne dimenticata perfino dagli abitanti della stessa borgata.

La responsabilità dell’accaduto fu attribuita da alcuni all’ex direttore tedesco della fabbrica: avrebbe fornito ai suoi connazionali le indicazioni per bombardare lo stabilimento. All’epoca circolavano strane voci a Palermo circa un possibile coinvolgimento segreto dell’industria chimica nell’approvvigionamento di materie prime all’esercito tedesco.

Sui giornali locali vennero pubblicati diversi articoli sulle presunte attività di contrabbando verso il nemico, tuttavia nessuno fu mai in grado di dimostrare le accuse. In realtà, il bombardamento fu dovuto a un errore: per i tedeschi era il bersaglio più comodo fra quanti ne aveva visto fuori del porto di Palermo. All’interno della Chimica Arenella, entrando a destra, si nota una pietra sulla quale è incisa la data del bombardamento 31 – 1 – 1918, nel foro provocato da un colpo di cannone del sommergibile.

Alcuni abitanti dell’Arenella ritenevano che la lapide di bronzo oggi scomparsa fosse un omaggio alle vittime di questo bombardamento del 31 gennaio 1918: in realtà nessuno perì per fortuna in quel lontano giorno.

Sulla targa lo scultore Bertolino aveva inciso i nomi di nove operai siciliani caduti tra il 24/5/1915 e il 4/11/1918, (come indicavano le date in numeri romani alla base della lapide), giovani uomini partiti per il fronte durante la Grande Guerra e mai più tornati: Parisi Nunzio, Mutulo Francesco, Lattuga Calogero, Lo Casto Ciro, Bellavista Salvatore, Matranga Placido, Pomara Salvatore, Maiorana Girolamo, Billeci Liborio.

Osservando bene la lapide, si poteva notare che in origine c’era un altro nome, tra Pomara e Maiorana, ma poi era stato cancellato con la fiamma ossidrica: probabilmente si trattava di un operaio disperso, che alla fine della guerra era tornato a Palermo ed era stato cancellato dall’elenco.

Che valore potrebbe avere la lapide? Le sculture in bronzo di Tommaso Bertolino, (morto a Roma dopo una lunga carriera nel 1979) hanno approssimativamente oggi quotazioni di mercato che oscillano tra 500 e i 1500 euro. Il valore simbolico del bassorilievo però è inestimabile... Si trovava a pochi passi dall'ingresso della fabbrica, sulla sinistra, subito dopo la guardiola del custode.

Gli abitanti della borgata affermano che fino a qualche settimana fa era ancora collocato al suo posto. Qualcuno spera che sia stata semplicemente spostato in un luogo più sicuro; altri lamentano che visto lo stato di degrado e di abbandono in cui versa l’intera area, era prevedibile immaginare che a qualche tizio venisse in mente di trafugarlo.

L’opera di Tommaso Bertolino in ricordo di alcuni concittadini caduti della Grande Guerra è un “frammento” piccolo ma importante della storia della nostra città; ci auguriamo che possa essere ritrovato presto, così come è accaduto in passato anche per altre opere d’arte.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram