La Sicilia teatro della Prima Guerra Punica: l'assedio (fallito) a Palermo con gli elefanti

Come i romani allontanarono i punici dalla punta occidentale dell’isola, in particolare dalle loro roccaforti, che erano Palermo, Erice, Trapani e Mozia. La storia

Qualche settimana fa abbiamo parlato della "Battaglia navale di Capo Ecnomo", considerata dagli storici classici come la più grande battaglia della storia.

Una disputa che vide affrontarsi nel 256 a.C. le marine militari dei Punici e dei Romani, lungo le coste meridionali della Sicilia, nei pressi di Gela e di Licata, durante le fasi centrali della Prima Guerra Punica.

Questa guerra, che oggi viene considerata una vera e propria guerra di logoramento, in cui i romani combatterono per il controllo del Mediterraneo centrale insieme ai loro alleati greci sicelioti, si concluse solo nel 241 a.C., ben quindici anni dopo che la marina romana riuscì a sconfiggere le truppe puniche governate dal generale Annone.

Per terminarla i romani dovettero affrontare una sfida che all’epoca sembrava insormontabile. Allontanare definitivamente i punici dalla punta occidentale dell’isola, in particolare dalle loro roccaforti, che erano Palermo, Erice, Trapani e Mozia.

La Prima battaglia di Palermo, che vide i romani assediare la città, per scacciare i Cartaginesi da quello che sarebbe divenuto il capoluogo avvenne nel 254, fu un conflitto lampo.

I romani, salpati da Messina dopo un naufragio, riuscirono infatti a conquistare la città dopo pochi giorni. Disposero i soldati attorno alle mura, concentrando le macchine di assedio in due diversi punti, uno dei quali era affacciato al mare e poteva essere bersagliato anche dalle navi nemiche.

Si trattava di un tratto di muro posto vicino al porto della città, situato nei pressi della piccola baia della Cala. Facendo crollare la torre difensiva del porto, i romani riuscirono ad entrare efficacemente a Palermo.

La Seconda battaglia di Palermo avvenne invece nel 251 e vide i Cartaginesi tentare di riconquistare la città, ora difesa dalle truppe del famoso Lucio Cecilio Metello, fra i politici romani più famosi ed importanti dei primi secoli della Repubblica.

Polibio chiamò questa battaglia lo scontro di Monte Ercte, in riferimento del promontorio che sovrastava la città, oggi noto come Monte Pellegrino.

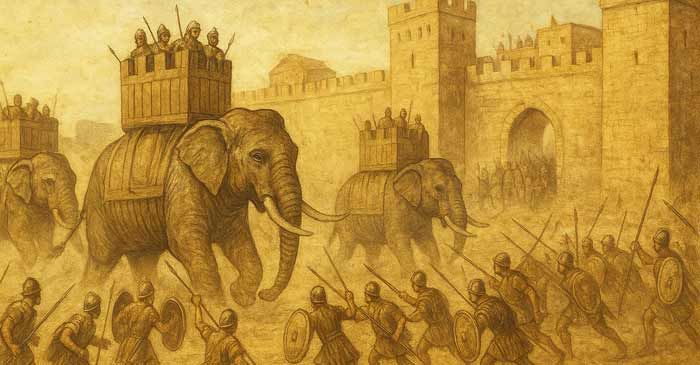

I Cartaginesi attaccarono Palermo usando degli elefanti e per via della presenza di questi “mostri” i romani stettero quasi per perdere il coraggio di affrontare i nemici, finché lo stesso Metello capì che era meglio difendere la città da dietro le mura.

Il comandante nemico, Asdrubale, compreso che i romani avrebbero lottato sulla difensiva, decise allora di scagliare l’intero suo esercito in varie parti delle mura, distruggendo anche le campagne della Conca d’Oro e avvelenando i suoi fiumi, con l’obiettivo di provocare una carestia. Metello, tuttavia, non stette a guardare.

Sapendo che la vera minaccia era rappresentata dagli elefanti, attirò con una trappola queste bestie oltre il fiume Oreto, stuzzicando le truppe cartaginesi con attacchi improvvisi di fanteria leggera.

Una volta fatti avvicinare gli elefanti alle mura, Metello infine ordinò ai suoi arcieri di bersagliare gli animali, così da accecarli o provocare loro il panico, smontando la strategia punica.

Come ci informa sempre Polibio, Metello stesso partecipò a queste cariche contro gli elefanti, lanciando infine un attacco definitivo al centro dello schieramento delle truppe puniche, che si trovarono circondati dai nemici e dal fiume Oreto. La sconfitta di Asdrubale fu pesante.

Egli fu costretto a tornare in patria, a Cartagine, e ad abbandonare per sempre la vita militare. Gli storici greci e romani affermano che in questo secondo assedio i Cartaginesi persero 20 000 uomini e 140 elefanti. Secondo i racconti, decine di questi ultimi sarebbero stati anche inviati a Roma tramite il famoso ponte sullo Stretto di Messina.

Ribadito il controllo su Palermo, i romani cominciarono quindi a spingersi ancor più a occidente, dove i punici avevano cominciato ad accumulare truppe per difendere Erice e il suo porto, ovvero la cittadina di Drepana, la moderna Trapani. Della conquista di Erice e del suo porto – evento avvenuto nel 249 a.C. - disponiamo di pochissimi scritti, come afferma in un suo studio il professore di storia Francesco Torre. La ragione di questa “assenza” è abbastanza semplice.

La storiografia si è concentrata principalmente a commentare la successiva e più importante Battaglia delle Egadi, che vide i romani prevalere definitivamente sui Punici.

Questa battaglia vide anche la definitiva fine della più grande flotta da guerra della storia antica, quella Cartaginese, che da lì in poi sarebbe stata rappresentata principalmente da barche commerciali riadattate per la battaglia.

Anche però la conquista di Erice e la battaglia navale di Drepana furono meritevoli di finire negli annali della storia, sebbene per motivi diversi. Se infatti la conquista di Erice depotenziò moltissimo le possibilità di manovra delle truppe cartaginesi, spezzando il fronte di guerra, la battaglia di Drepana fu una delle più grandi vittorie puniche.

A spingere i romani ad attaccare Erice nel 249 fu l’azione di alcuni mercenari greci, che incendiarono le armi di assedio poste sulla costa del Lilibeo, in modo tale che i legionari non potessero attaccare direttamente i soldati di Amilcare Barca, padre di Annibale, presenti ad Erice.

Consapevoli di poter essere attaccati velocemente sia da terra che da mare, dove stava arrivando la nuova flotta di Annone, i romani quindi «si misero ad arruolare in fretta marinai e li inviarono in Sicilia» (Polibio, Storie, I, 49).

A guidare diecimila uomini furono quindi scelti i consoli Publio Claudio Pulcro e Lucio Giunio Pullo, che avevano l’unico compito di impedire la riunificazione dell’esercito di Amilcare presente a Erice con i mercenari greci e la marina punica, guidata da Annone.

Fu così che il console Publio Claudio pensò che per raggiungere questo obiettivo dovevano attaccare Trapani, dove il comando era stato assegnato al generale Aderbale. Pulcro riteneva che quest’ultimo fosse il meno capace dei generali nemici e che fosse del tutto all’oscuro dei rinforzi romani.

Sfortunatamente per lui, Aderbale riuscì a sorprenderlo e a far uscire le navi presenti a Trapani in mare aperto, mentre disponeva altre truppe sulla costa.

Ciò impedì alla marina romana di sbarcare e favorì uno scontro dove la maggioranza delle navi romane vennero affondate dai rostri delle navi puniche. «In seguito alla battaglia di Trapani del 249 a. C., i romani adottarono la quadrireme, sull’esempio cartaginese» spiega Francesco Torre in un suo articolo.

«La quinquereme, in seguito all’insuccesso del 249 a. C., venne così modificata in quadrireme, come spiega Polibio». A sua volta, in seguito, la quadrireme subì delle modifiche, fino a scomparire del tutto attorno al IV sec. d. C. Sta di fatto che la sconfitta di Drapana obbligò i romani a conquistare Erice da terra e ad affrontare successivamente la marina punica sulle Egadi.

Una disputa che vide affrontarsi nel 256 a.C. le marine militari dei Punici e dei Romani, lungo le coste meridionali della Sicilia, nei pressi di Gela e di Licata, durante le fasi centrali della Prima Guerra Punica.

Questa guerra, che oggi viene considerata una vera e propria guerra di logoramento, in cui i romani combatterono per il controllo del Mediterraneo centrale insieme ai loro alleati greci sicelioti, si concluse solo nel 241 a.C., ben quindici anni dopo che la marina romana riuscì a sconfiggere le truppe puniche governate dal generale Annone.

Per terminarla i romani dovettero affrontare una sfida che all’epoca sembrava insormontabile. Allontanare definitivamente i punici dalla punta occidentale dell’isola, in particolare dalle loro roccaforti, che erano Palermo, Erice, Trapani e Mozia.

La Prima battaglia di Palermo, che vide i romani assediare la città, per scacciare i Cartaginesi da quello che sarebbe divenuto il capoluogo avvenne nel 254, fu un conflitto lampo.

I romani, salpati da Messina dopo un naufragio, riuscirono infatti a conquistare la città dopo pochi giorni. Disposero i soldati attorno alle mura, concentrando le macchine di assedio in due diversi punti, uno dei quali era affacciato al mare e poteva essere bersagliato anche dalle navi nemiche.

Si trattava di un tratto di muro posto vicino al porto della città, situato nei pressi della piccola baia della Cala. Facendo crollare la torre difensiva del porto, i romani riuscirono ad entrare efficacemente a Palermo.

La Seconda battaglia di Palermo avvenne invece nel 251 e vide i Cartaginesi tentare di riconquistare la città, ora difesa dalle truppe del famoso Lucio Cecilio Metello, fra i politici romani più famosi ed importanti dei primi secoli della Repubblica.

Polibio chiamò questa battaglia lo scontro di Monte Ercte, in riferimento del promontorio che sovrastava la città, oggi noto come Monte Pellegrino.

I Cartaginesi attaccarono Palermo usando degli elefanti e per via della presenza di questi “mostri” i romani stettero quasi per perdere il coraggio di affrontare i nemici, finché lo stesso Metello capì che era meglio difendere la città da dietro le mura.

Il comandante nemico, Asdrubale, compreso che i romani avrebbero lottato sulla difensiva, decise allora di scagliare l’intero suo esercito in varie parti delle mura, distruggendo anche le campagne della Conca d’Oro e avvelenando i suoi fiumi, con l’obiettivo di provocare una carestia. Metello, tuttavia, non stette a guardare.

Sapendo che la vera minaccia era rappresentata dagli elefanti, attirò con una trappola queste bestie oltre il fiume Oreto, stuzzicando le truppe cartaginesi con attacchi improvvisi di fanteria leggera.

Una volta fatti avvicinare gli elefanti alle mura, Metello infine ordinò ai suoi arcieri di bersagliare gli animali, così da accecarli o provocare loro il panico, smontando la strategia punica.

Come ci informa sempre Polibio, Metello stesso partecipò a queste cariche contro gli elefanti, lanciando infine un attacco definitivo al centro dello schieramento delle truppe puniche, che si trovarono circondati dai nemici e dal fiume Oreto. La sconfitta di Asdrubale fu pesante.

Egli fu costretto a tornare in patria, a Cartagine, e ad abbandonare per sempre la vita militare. Gli storici greci e romani affermano che in questo secondo assedio i Cartaginesi persero 20 000 uomini e 140 elefanti. Secondo i racconti, decine di questi ultimi sarebbero stati anche inviati a Roma tramite il famoso ponte sullo Stretto di Messina.

Ribadito il controllo su Palermo, i romani cominciarono quindi a spingersi ancor più a occidente, dove i punici avevano cominciato ad accumulare truppe per difendere Erice e il suo porto, ovvero la cittadina di Drepana, la moderna Trapani. Della conquista di Erice e del suo porto – evento avvenuto nel 249 a.C. - disponiamo di pochissimi scritti, come afferma in un suo studio il professore di storia Francesco Torre. La ragione di questa “assenza” è abbastanza semplice.

La storiografia si è concentrata principalmente a commentare la successiva e più importante Battaglia delle Egadi, che vide i romani prevalere definitivamente sui Punici.

Questa battaglia vide anche la definitiva fine della più grande flotta da guerra della storia antica, quella Cartaginese, che da lì in poi sarebbe stata rappresentata principalmente da barche commerciali riadattate per la battaglia.

Anche però la conquista di Erice e la battaglia navale di Drepana furono meritevoli di finire negli annali della storia, sebbene per motivi diversi. Se infatti la conquista di Erice depotenziò moltissimo le possibilità di manovra delle truppe cartaginesi, spezzando il fronte di guerra, la battaglia di Drepana fu una delle più grandi vittorie puniche.

A spingere i romani ad attaccare Erice nel 249 fu l’azione di alcuni mercenari greci, che incendiarono le armi di assedio poste sulla costa del Lilibeo, in modo tale che i legionari non potessero attaccare direttamente i soldati di Amilcare Barca, padre di Annibale, presenti ad Erice.

Consapevoli di poter essere attaccati velocemente sia da terra che da mare, dove stava arrivando la nuova flotta di Annone, i romani quindi «si misero ad arruolare in fretta marinai e li inviarono in Sicilia» (Polibio, Storie, I, 49).

A guidare diecimila uomini furono quindi scelti i consoli Publio Claudio Pulcro e Lucio Giunio Pullo, che avevano l’unico compito di impedire la riunificazione dell’esercito di Amilcare presente a Erice con i mercenari greci e la marina punica, guidata da Annone.

Fu così che il console Publio Claudio pensò che per raggiungere questo obiettivo dovevano attaccare Trapani, dove il comando era stato assegnato al generale Aderbale. Pulcro riteneva che quest’ultimo fosse il meno capace dei generali nemici e che fosse del tutto all’oscuro dei rinforzi romani.

Sfortunatamente per lui, Aderbale riuscì a sorprenderlo e a far uscire le navi presenti a Trapani in mare aperto, mentre disponeva altre truppe sulla costa.

Ciò impedì alla marina romana di sbarcare e favorì uno scontro dove la maggioranza delle navi romane vennero affondate dai rostri delle navi puniche. «In seguito alla battaglia di Trapani del 249 a. C., i romani adottarono la quadrireme, sull’esempio cartaginese» spiega Francesco Torre in un suo articolo.

«La quinquereme, in seguito all’insuccesso del 249 a. C., venne così modificata in quadrireme, come spiega Polibio». A sua volta, in seguito, la quadrireme subì delle modifiche, fino a scomparire del tutto attorno al IV sec. d. C. Sta di fatto che la sconfitta di Drapana obbligò i romani a conquistare Erice da terra e ad affrontare successivamente la marina punica sulle Egadi.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

ITINERARI E LUOGHI

Comprata (a 3 euro) in Sicilia, diventa una residenza d’arte: dov'è "Casuzzabut"

28.652 di Redazione -

ITINERARI E LUOGHI

In Sicilia c'è un tunnel che ti porta nel ventre della Terra: tra giochi di luce e scenari unici

24.033 di Federica Puglisi

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram