Un viaggio dentro Palermo, tra le vie di Ballarò: se la città si specchia (in un libro)

Ballarò, con le sue stradine affollate, i colori del mercato e la notte che cambia e a volte inghiotte tutto, diventa il cuore simbolico di una città che si guarda allo specchio

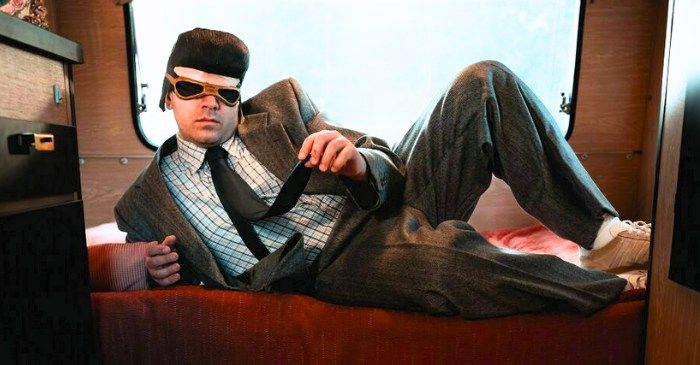

Vito Lo Scrudato

Il Circolo Canottieri di Lauria ha accolto il 15 ottobre il professor Vito Lo Scrudato con il calore di chi sa riconoscere in un autore la voce autentica di una città. La presentazione del suo nuovo romanzo, “Il sicario e i cristalli di Ballarò”, è un viaggio dentro Palermo, nelle sue pieghe più scabrose e umane. Lì dove la vita pulsa, si mescola e a volte si spegne. Ballarò, con le sue stradine affollate, i colori del mercato e la notte che cambia e a volte inghiotte tutto, diventa per Lo Scrudato il cuore simbolico di una città che si guarda allo specchio.

La prima domanda che gli rivolgiamo è perché ha scelto proprio quel luogo come scenario del nuovo romanzo. «Perché dovevo individuare un baricentro del fenomeno crack, una piazza di spaccio, come si dice oggi. – il professore risponde- E purtroppo, in città, ce ne sono diverse. Lo Zen è balzato di recente alla drammatica attualità per l’uccisione di un ragazzo da parte di un coetaneo. Ballarò è una specie di metafora dell’esistenza: un luogo dove si consuma un dramma giovanile che riguarda migliaia di ragazzi, almeno cinquemila solo a Palermo. Il crack non lascia scampo, slatentizza malattie psichiatriche e annulla la speranza».

Lo Scrudato parla di Ballarò come di un teatro umano in due atti. Il primo è quello del giorno, con i suoi profumi, i colori, la vita che brulica, il mercato con la frutta e la verdura colorate. Il secondo, quello notturno, è un buio fitto dove emergono i volti di un’umanità perduta o allo sbando. «Ballarò ha due facce. Io l’ho visitata di notte, ho visto il popolo dei drogati: giovanissimi e ragazzine che non hanno più autonomia, corpi riversi sui gradini o nei monolocali fatiscenti. Poi, al mattino, il quartiere si traveste. Il mercato copre la miseria con i suoi colori, il pesce, la frutta, la voce dei venditori. Ma dietro le “bancate” resta la verità: la fatiscenza, le imposte rotte, le case abbandonate».

In tutti i suoi libri Palermo non è solo uno sfondo: è un personaggio vivo, con una sua memoria e un suo corpo. Gli chiediamo come Ballarò parli al suo protagonista — e forse anche a lui stesso. «Palermo è il suo passato. Se uno non la attraversa con gli occhi chiusi, sente quel passato nei sensi: nelle pietre, nelle urla dei venditori, nelle cronache antiche. Attraversandola, si possono ancora percepire le urla dei condannati, la disperazione dei torturati, il suono di un popolo che cerca felicità. Palermo è contraddittoria ma bellissima. Sciascia e Tomasi di Lampedusa l’hanno raccontata nelle sue metamorfosi, come città che oscilla tra l’antico e il moderno. Basta saperla ascoltare».

La scrittura di Lo Scrudato restituisce al lettore attento quella città con tutti i suoi sensi: suoni, odori, colori. Sempre più incuriositi ed affascinati dal suo narrare, gli chiediamo se Ballarò lo abbia ispirato come esperienza diretta o come immaginazione letteraria. «Nel romanzo ho dedotto realtà che il visitatore non vede. Ballarò è magica e fascinosissima, ma dietro c’è un’umanità dannata di cui Palermo si dovrebbe accorgere di più. – Ci spiega il professore - C’è un’economia del crimine, un sistema che si infiltra nelle maglie della legalità, tollerato o addirittura lucrosamente sfruttato da chi resta invisibile. Ho indagato tutto questo anche attraverso la letteratura».

Il suo sicario — protagonista che cresce e cambia libro dopo libro — diventa il mezzo attraverso cui Lo Scrudato guarda la città, e forse anche se stesso. «Di sé il sicario scopre che non riesce più a essere solo esecutore. Di fronte alla povertà di una ragazza madre, compie un atto riparatore: le lascia anonimamente del denaro. È la mia riflessione sulle donne, - ci rivela Lo Scrudato - sul bisogno di riscatto. E su Palermo, la sorpresa è che, nonostante tanto venga fatto da scuole e associazioni, la città deve ancora prendere coscienza della gravità del fenomeno.

Se non si integra questa umanità ai margini, il rischio è enorme: una gioventù fuori controllo, non più riconducibile neanche alle vecchie regole della mafia». Ma quanto di sé l’autore ha affidato al suo personaggio? «Fisicamente non sono io, lui è più slanciato e calvo! Ma condividiamo una sensibilità sensoriale. Io percepisco la realtà in modo empatico, lui in modo carnale. Nuoto ogni giorno all’Albaria, anche d’inverno: mi serve per sentire Palermo con il corpo. Forse, come lo straniero di Camus, esploro la città attraverso i sensi. – ed aggiunge- Ballarò lo percepisco anche dai profumi, dai banchi del pesce, dalla luce che rimbalza su una finestra.È un altro modo di leggere, capire, godere questa città meravigliosa».

Tra le parole del professore e le ombre del suo sicario, Palermo emerge come un organismo vivo, pulsante e ferito. Una città che seduce e respinge, che nutre i suoi artisti e li costringe a guardarla negli occhi. Ballarò, nel romanzo come nella realtà, resta la metafora più vera della città di Palermo: un luogo dove la bellezza e la disperazione si abbracciano ogni giorno, spesso davanti agli occhi distratti di chi non vuole vedere.

La prima domanda che gli rivolgiamo è perché ha scelto proprio quel luogo come scenario del nuovo romanzo. «Perché dovevo individuare un baricentro del fenomeno crack, una piazza di spaccio, come si dice oggi. – il professore risponde- E purtroppo, in città, ce ne sono diverse. Lo Zen è balzato di recente alla drammatica attualità per l’uccisione di un ragazzo da parte di un coetaneo. Ballarò è una specie di metafora dell’esistenza: un luogo dove si consuma un dramma giovanile che riguarda migliaia di ragazzi, almeno cinquemila solo a Palermo. Il crack non lascia scampo, slatentizza malattie psichiatriche e annulla la speranza».

Lo Scrudato parla di Ballarò come di un teatro umano in due atti. Il primo è quello del giorno, con i suoi profumi, i colori, la vita che brulica, il mercato con la frutta e la verdura colorate. Il secondo, quello notturno, è un buio fitto dove emergono i volti di un’umanità perduta o allo sbando. «Ballarò ha due facce. Io l’ho visitata di notte, ho visto il popolo dei drogati: giovanissimi e ragazzine che non hanno più autonomia, corpi riversi sui gradini o nei monolocali fatiscenti. Poi, al mattino, il quartiere si traveste. Il mercato copre la miseria con i suoi colori, il pesce, la frutta, la voce dei venditori. Ma dietro le “bancate” resta la verità: la fatiscenza, le imposte rotte, le case abbandonate».

In tutti i suoi libri Palermo non è solo uno sfondo: è un personaggio vivo, con una sua memoria e un suo corpo. Gli chiediamo come Ballarò parli al suo protagonista — e forse anche a lui stesso. «Palermo è il suo passato. Se uno non la attraversa con gli occhi chiusi, sente quel passato nei sensi: nelle pietre, nelle urla dei venditori, nelle cronache antiche. Attraversandola, si possono ancora percepire le urla dei condannati, la disperazione dei torturati, il suono di un popolo che cerca felicità. Palermo è contraddittoria ma bellissima. Sciascia e Tomasi di Lampedusa l’hanno raccontata nelle sue metamorfosi, come città che oscilla tra l’antico e il moderno. Basta saperla ascoltare».

La scrittura di Lo Scrudato restituisce al lettore attento quella città con tutti i suoi sensi: suoni, odori, colori. Sempre più incuriositi ed affascinati dal suo narrare, gli chiediamo se Ballarò lo abbia ispirato come esperienza diretta o come immaginazione letteraria. «Nel romanzo ho dedotto realtà che il visitatore non vede. Ballarò è magica e fascinosissima, ma dietro c’è un’umanità dannata di cui Palermo si dovrebbe accorgere di più. – Ci spiega il professore - C’è un’economia del crimine, un sistema che si infiltra nelle maglie della legalità, tollerato o addirittura lucrosamente sfruttato da chi resta invisibile. Ho indagato tutto questo anche attraverso la letteratura».

Il suo sicario — protagonista che cresce e cambia libro dopo libro — diventa il mezzo attraverso cui Lo Scrudato guarda la città, e forse anche se stesso. «Di sé il sicario scopre che non riesce più a essere solo esecutore. Di fronte alla povertà di una ragazza madre, compie un atto riparatore: le lascia anonimamente del denaro. È la mia riflessione sulle donne, - ci rivela Lo Scrudato - sul bisogno di riscatto. E su Palermo, la sorpresa è che, nonostante tanto venga fatto da scuole e associazioni, la città deve ancora prendere coscienza della gravità del fenomeno.

Se non si integra questa umanità ai margini, il rischio è enorme: una gioventù fuori controllo, non più riconducibile neanche alle vecchie regole della mafia». Ma quanto di sé l’autore ha affidato al suo personaggio? «Fisicamente non sono io, lui è più slanciato e calvo! Ma condividiamo una sensibilità sensoriale. Io percepisco la realtà in modo empatico, lui in modo carnale. Nuoto ogni giorno all’Albaria, anche d’inverno: mi serve per sentire Palermo con il corpo. Forse, come lo straniero di Camus, esploro la città attraverso i sensi. – ed aggiunge- Ballarò lo percepisco anche dai profumi, dai banchi del pesce, dalla luce che rimbalza su una finestra.È un altro modo di leggere, capire, godere questa città meravigliosa».

Tra le parole del professore e le ombre del suo sicario, Palermo emerge come un organismo vivo, pulsante e ferito. Una città che seduce e respinge, che nutre i suoi artisti e li costringe a guardarla negli occhi. Ballarò, nel romanzo come nella realtà, resta la metafora più vera della città di Palermo: un luogo dove la bellezza e la disperazione si abbracciano ogni giorno, spesso davanti agli occhi distratti di chi non vuole vedere.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram