STORIA E TRADIZIONI

Garibaldine, artiste, studiose e attiviste: le mamme siciliane (che ci piacciono)

Sono tutte speciali ma vogliamo ricordarne alcune, che non solo hanno avuto grande influenza sui figli (altrettanto speciali) ma che sono lontane dagli stereotipi

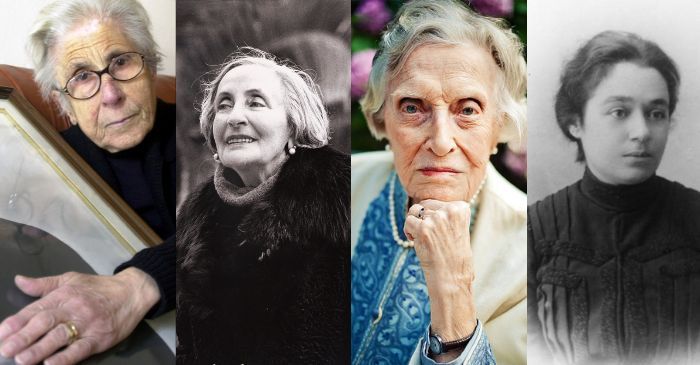

Da sinistra Felicia Impastato, Lia Noto, Topazia Alliata, Dorina Corso

Il rapporto che la madre costruisce sin dal concepimento con il suo bambino è quello che poi condizionerà tutte le relazioni che egli avrà anche in futuro.

Le mamme sono tutte speciali, ma vogliamo ricordarne alcune, che non solo hanno avuto grande influenza sui loro figli (altrettanto speciali) ma che sono lontane dai soliti stereotipi della mamma del Sud e che rappresentano dei modelli interessanti: si tratta di donne che si sono distinte per il loro impegno artistico, culturale, politico o per il loro attivismo.

Maria Lamantea ad esempio fu la madre di Luigi Natoli (più conosciuto con lo pseudonimo William Galt) autore tra gli altri del famoso romanzo I Beati Paoli.

Lamantea di forti sentimenti liberali e avversa al clericalismo, nel Maggio del 1860, entusiasta dell’arrivo di Garibaldi a Palermo, fece indossare a tutti i figli, compreso il piccolo Luigi di soli 3 anni, la camicia rossa e nonostante il marito Giuseppe fosse segretario del supremo tribunale della monarchia borbonica, fu rinchiusa alla Vicaria con confisca dei beni: da qui ebbero origine le difficoltà economiche della famiglia Natoli e questo evento non solo segnò la vita personale dello scrittore, ma influenzò il suo carattere e il suo impegno a difesa dei più deboli, contro gli abusi del potere.

Dorina Corso (1876-1965) fu la madre di Ettore Majorana, uno dei più alti luminari della fisica, misteriosamente scomparso il 26 Marzo 1838 e pertanto entrato nella leggenda.

Nato a Catania, penultimo di cinque fratelli, Majorana fu un bambino prodigio, rivelando una precoce attitudine verso la matematica e già all'età di cinque anni era in grado di svolgere mentalmente calcoli complicati. La madre era una pittrice: il suo vero nome era Salvatrice, ma lei scelse di farsi chiamare Dorina (dal greco doron, dono) e così firmava le sue opere.

La Corso dimostrò sin da bambina un innato talento per la pittura ed ebbe la fortuna di crescere in un ambiente familiare propenso ad assecondare le sue inclinazioni (la sua famiglia, tra l’altro, frequentava il celebre artista Giuseppe Sciuti).

Fu fondamentalmente un’autodidatta; la sua produzione pittorica eccelleva soprattutto nei ritratti, tutti di grande realismo. Poco più che ventenne realizzò il dipinto il Transito di San Giuseppe per la chiesa Maria S.s.ma del Rosario di Passopisciaro, piccola frazione vicino Randazzo, ai piedi dell’Etna.

Dopo le nozze nel 1899 con l’ingegnere Fabio Massimo Majorana e la nascita dei figli la Corso tralasciò gradualmente la pittura, per dedicarsi ai suoi cinque bambini, seguendoli negli studi insieme al marito. Negli anni ’20 la famiglia Majorana si stabilì definitivamente a Roma, dove Dorina volle far studiare i figli e le figlie. La misteriosa scomparsa di Ettore fu per la madre un dolore inconsolabile, la Corso non riuscì mai a farsene una ragione.

Morì a Roma il 25 gennaio 1966, all’età di novant’anni. Topazia Alliata (1913-2015) madre della scrittrice Dacia Maraini, fu pittrice, gallerista e imprenditrice. Nata a Palermo il 5 novembre del 1913, in un’antica e illustre famiglia dell’aristocrazia siciliana, crebbe in un ambiente familiare ricco di stimoli culturali e fu incoraggiata a dipingere dalle zie Amalia e Felicita Alliata, poetesse, pittrici e musiciste.

Decise però, con un atteggiamento di rottura verso il suo ambiente, di aderire a un movimento pittorico d'avanguardia ed espose quadri che spesso suscitarono scandalo in una città conservatrice come Palermo. I suoi amici venivano dal popolo e si chiamavano Nino Franchina e Renato Guttuso.

Topazia riuscì a ottenere il permesso di frequentare all’Accademia di Belle Arti di Palermo, le lezioni di nudo che fino ad allora erano state precluse alle donne. Nel 1932 a Firenze conobbe Fosco Maraini, intellettuale fiorentino che sarebbe diventato uno dei più grandi antropologi del Novecento.

Si sposarono nel 1935 e quando Fosco ottenne un incarico universitario in Giappone, Topazia lo seguì. Dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, a causa del netto rifiuto di Fosco di aderire alla Repubblica di Salò vennero internati insieme alle tre figlie nel campo di concentramento di Tempaku. La prigionia durò dal 5 settembre 1944 all’agosto 1945.

Alla fine della guerra Dacia, Fosco e le tre figlie ritornarono in Italia e andarono a vivere a Bagheria, nella casa paterna di Topazia. Alla morte del padre, Topazia prese le redini dell’azienda vinicola di famiglia, la Vini Corvo di Salaparuta.

Alla fine del 1955, conclusa questa sua attività imprenditoriale, si trasferì a Roma dove aprì a Trastevere una Galleria d’arte, che diventò un punto di ritrovo per pittori, scultori e intellettuali.

Topazia aveva un vero talento anche nello scoprire e incoraggiare giovani artisti. Nel 1964 l’attività della Galleria si esaurì, ma lei continuò a organizzare mostre.

Topazia aveva comunque molteplici interessi: amava anche lo sport e la natura, fu un’instancabile arrampicatrice e sciatrice; fu inoltre una delle prime donne in Sicilia a prendere la patente. Quando arrivò nell’ isola, alla fine della guerra, stupì tutti perché indossava i pantaloni.

Si è spenta a Roma il 23 Novembre del 2015 all’età di centodue anni.

Lia Noto (1909 -1998) era la madre di Antonio Pasqualino, medico e antropologo, fondatore del Museo Internazionale delle Marionette (1975); è stata una pittrice, collezionista d'arte e gallerista italiana. Nata a Palermo il 22 agosto 1909, era l’unica figlia di Attilia Tellera e di Antonino Noto, ginecologo fondatore dell'omonima clinica privata in via Dante.

Studiò con insegnanti privati, manifestando subito grande amore per la pittura. Espose per la prima volta le sue opere nel 1929 alla II Mostra Sindacale Siciliana e da quel momento fu costantemente presente alle principali manifestazioni artistiche siciliane e nazionali. All'inizio degli anni Trenta inoltre prese parte al Gruppo dei Quattro, che ispirandosi ai Sei di Torino era stato formato da alcuni dei frequentatori dello studio del pittore futurista Pippo Rizzo.

Il gruppo era composto da Lia, da Renato Guttuso, dagli scultori Giovanni Barbera, da Nino Franchina e da un riservato sostenitore del gruppo, Guglielmo Pasqualino, studente di medicina e appassionato d’arte, che sarebbe diventato nel 1930 marito di Lia. Tappe fondamentali del Gruppo furono le mostre del 1934 alla “Galleria del Milione” di Milano, del 1935 alla “Galleria Bragaglia Fuori Commercio” di Roma e del 1937 sempre nella capitale alla Galleria della Cometa.

In tali occasioni la pittrice entrava in contatto con artisti e intellettuali come Lucio Fontana e Aligi Sassu, Salvatore Quasimodo, Sul finire degli anni trenta il gruppo si sciolse.

Lia Pasqualino rimase a Palermo, iniziando un'intensa attività di gallerista e in questo periodo riuscì a far acquistare alla GAM di Palermo un significativo nucleo di opere del Novecento.

Intorno al 1940 si rese conto di riuscire a riscuotere il favore di molti critici, che equivocando sul nome Pasqualino Noto con cui firmava le sue opere la scambiavano per un uomo. Le venne allora l'idea di nascondere la propria identità lasciando credere che l'autore dei dipinti fosse suo marito.

«Nel 1937 – avrebbe detto in seguito – a una donna era quasi impossibile venir presa sul serio: una prevenzione razziale relegava la femmina al ruolo dei "dilettanti"». L’arrivo della guerra la distolse da queste preoccupazioni. Dopo un lungo silenzio, durato fino al 1969, spinta dal figlio Antonio, dal suo amico Antonino Buttitta e dal critico d'arte Nello Ponente, Lia fece una personale alla Galleria d'Arte al Borgo a Palermo e tornò all'attenzione della critica nazionale da protagonista.

Non smise mai di dipingere, fino alla sua morte avvenuta a Palermo il 25 febbraio 1998.

Appassionata di “anticaglie” era Teresa Gargotta (1798-1852), nobildonna termitana dagli ampi interessi culturali, madre di Antonino Salinas, archeologo, numismatico, direttore del Museo nazionale di Palermo.

Teresa, donna colta, d’ingegno vivace, con molteplici interessi culturali, nella casa paterna aveva creato un piccolo museo di conchiglie, minerali, monete e reperti archeologici. Il luogo era divenuto meta di eruditi italiani e stranieri, che la padrona di casa non mancava di accogliere, facendo tesoro dei racconti dei visitatori e dei libri che spesso le donavano.

Dopo il matrimonio con Emanuele Salinas, costituì a Palermo un altro museo, raccogliendo e classificando molluschi e fossili. Divenne ben presto socia delle Accademie di Scienze Naturali e Gioenia di Catania e degli Zelanti di Acireale.

Incoraggiata dal marito, che sperava di risollevarla dalla depressione in cui era caduta dopo la morte del figlioletto primogenito Giuseppe, si dedicò alla creazione di un’altra raccolta di monete antiche. Antonino, ancora bambino, fu contagiato dalla passione materna per le anticaglie, tanto che a nove anni era già considerato un buon conoscitore.

Una volta adulto e già Direttore del Museo di Palermo, Salinas avrebbe riconosciuto: “devo alla mia buona genitrice la mia riuscita, perché avea imparato fanciullo a trastullarmi con le opere d’arte e con le monete, sulle sue ginocchia”. Teresa fu molto provata dal dolore causato dal trasferimento del marito a Messina, e presto a questa contrarietà si aggiunse anche la tragica perdita del figlio Paolino di 7 anni.

Decise di lasciare la figlia Concettina nel Real Collegio Carolino di Palermo e si trasferì a Messina col piccolo Antonino, sperando che la vicinanza del marito potesse giovarle. Di lì a qualche mese, invece, nell’aprile del 1852 all’età di 54 anni si spegneva. Antonino rimase orfano di madre prima d’aver compiuto 11 anni.

Vogliamo infine concludere questa piccola galleria di ritratti di mamme siciliane con la coraggiosa Felicia Bartolotta (1916-2004), madre di Peppino Impastato. Felicia, che era figlia di un impiegato al Comune, nel 1947, all’età di 30 anni, si era sposata con Luigi Impastato, appartenente a una famiglia di piccoli allevatori legati alla mafia del paese di Cinisi.

Durante il periodo fascista, Luigi aveva trascorso tre anni di confino a Ustica, con altri mafiosi della sua zona, e durante la guerra aveva fatto un po’ di soldi col mercato nero, spacciando generi alimentari.

L’affiatamento con il marito durò molto poco: “Appena mi sono sposata ci fu l’inferno” - raccontava Felicia - “Attaccava lite per tutto e non si doveva mai sapere quello che faceva, dove andava”. Il 5 gennaio 1948 arrivò il primo figlio, Giuseppe detto Peppino; nel 1953 nacque Giovanni. Felicia mal sopportava l’amicizia del marito con Gaetano Badalamenti, diventato capomafia di Cinisi dopo la morte di Manzella, ma il contrasto con Luigi divenne insostenibile quando Peppino cominciò la sua attività politica, denunciando i mafiosi locali e rompendo ogni rapporto con il padre, che arrivò a cacciarlo di casa.

Morto il marito in un incidente, Felicia ebbe il presentimento che il figlio Peppino fosse in grave pericolo: la mattina del 9 maggio 1978 Peppino Impastato veniva infatti trovato morto; venne inscenato un suicidio, ponendo una carica di tritolo sotto il suo corpo adagiato sui binari della ferrovia.

Felicia non si rassegnò a chinare la testa, troppo grave era stato quello che avevano fatto a Peppino e decise di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio, litigando anche con i parenti di suo marito che le consigliavano di non rivolgersi alla giustizia.

Con il sostegno del figlio Giovanni, questa madre coraggiosa iniziò a rendersi protagonista di un'attività continua e costante finalizzata a fare in modo che la giustizia scoprisse la verità e punisse i responsabili.

Il suo impegno durò anni… Badalamenti sarebbe stato riconosciuto come mandante dell’assassinio di Impastato e condannato soltanto nel 2002. Dopo aver ottenuto giustizia per il figlio, Felicia avrebbe raccontato la sua vita nel libro La mafia in casa mia; si sarebbe spenta a 88 anni il 7 dicembre 2004 nella sua casa a Cinisi.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram