CINEMA E TV

Un sogno magnifico: a Catania una delle prime grandi case cinematografiche italiane

Una vicenda che intreccia fortune industriali, sogni artistici e l’energia visionaria di una terra che, nel cuore della Belle Époque, fu laboratorio di modernità

C’è una storia che in Sicilia si respira ancora nell’aria, tra i resti degli zolfatari e le fotografie in bianco e nero che hanno fissato volti e paesaggi di un’epoca irripetibile. È la storia dell’Etna Film, una delle prime grandi case cinematografiche italiane, nata a Catania quando il Novecento muoveva i suoi primi passi ed ancora non esisteva Hollywood.

Una vicenda che intreccia fortune industriali, sogni artistici e l’energia visionaria di una terra che, nel cuore della Belle Époque, fu laboratorio di modernità e di immaginazione.

A raccontarcela è Sergio d’Arrigo, discendente e custode di quell’avventura, che vede nella memoria dell’Etna Film non un reperto polveroso, ma un patrimonio vivo, capace ancora oggi di parlare al presente. «L’industria dello zolfo – spiega d’Arrigo – non solo aveva creato immense fortune, ma aveva ammesso la Sicilia su un piano avanzato dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro. Un’industria come quella dello zolfo richiedeva moltissime maestranze, spazi di lavoro importanti e, soprattutto, aveva messo la Sicilia in contatto con il mondo intero.

Poi, alla fine dell’Ottocento, con l’invenzione del metodo industriale Frasch, di estrazione utilizzato dagli americani, iniziò la crisi. E in quel vuoto i grandi industriali cercarono rifugio. Il cinema arrivò proprio in quegli anni, nel 1895, con i Lumière. E la Sicilia, con i suoi capitali, la sua luce ineguagliabile, i suoi mervavigliosi e poetici paesaggi e una cultura manageriale già sviluppata, divenne terreno fertile per sognare una nuova industria: quella delle immagini in movimento».

Non era solo questione di soldi e sole. Catania, città di barocco e lava, seppe accogliere le avanguardie del suo tempo. Nel 1913, alla vigilia del nuovo anno, nacque ufficialmente la Società Anonima Etna Film, con logiche organizzative, ereditate direttamente dal mondo dello zolfo: efficienza, gerarchia, grandi spazi produttivi.

«I primi studios siciliani – racconta d’Arrigo – erano più avanzati di quelli che nello stesso periodo stavano sorgendo a Torino e Roma. L’Etna Film fu concepita con un respiro internazionale e il suo obiettivo era chiaro: diventare una delle più grandi case di produzione al mondo». E per riuscirci, a Catania giunsero registi, tecnici e artisti di altissimo livello, come Giuseppe De Liguoro, pioniere del cinema storico e spettacolare.

«Si puntò subito ai colossal – continua – perché quella era la direzione dell’epoca. Il primo grande progetto fu "Christus" o "La sfinge dello Ionio". Ma accanto a queste opere monumentali non mancavano film comici e drammi sentimentali: generi popolari che incontravano il gusto del pubblico. Il rapporto con le altre case italiane fu di competizione, ma anche di rispetto: l’Etna Film voleva primeggiare, e per farlo, non esitò ad attirare a sé i migliori professionisti del settore».

Questa energia creativa non viveva isolata, ma dialogava con le grandi voci della letteratura siciliana. Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello: il cinema e la scrittura condividevano lo stesso terreno culturale, nutrito dalle ricchezze e dalle contraddizioni dell’isola.

«Verga era anche fotografo, e il suo verismo trovava una naturale continuazione nelle immagini in movimento – ricorda d’Arrigo –. C’è una lettera straordinaria che testimonia il confronto tra Verga, Capuana e De Roberto sull’idea di trasporre un testo letterario in sceneggiatura. Pirandello, poi, era figlio diretto dell’industria dello zolfo: le miniere del padre gli permisero di studiare in Germania, finché una disgrazia mineraria non travolse la famiglia. Tutto si collega: zolfo, letteratura e cinema sono parte dello stesso orizzonte culturale».

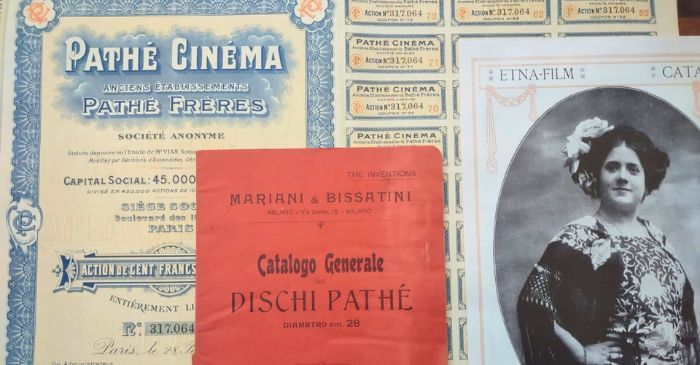

L’Etna Film fu dunque un sogno grandioso, che fece di Catania una capitale mediterranea delle immagini. Poi, la storia scivolò nell’oblio, inghiottita dalle difficoltà economiche e dalla centralizzazione romana dell’industria cinematografica. Ma la memoria non è morta: vive negli archivi privati, nelle sceneggiature, nei contratti, nei materiali raccolti da D’Arrigo in trent’anni di ricerca.

«In realtà non esiste un archivio ordinato – precisa – ma io custodisco moltissimo materiale: sceneggiature, foto di scena, documenti, tutto ciò che ricostruisce un mondo che rischiava di essere dimenticato». Oggi questo patrimonio trova casa anche nel Museo del Cinema di Catania, nato nel 2003 con la cura dello scenografo François Confino. Un luogo che incanta i visitatori, ma che, secondo d’Arrigo, avrebbe bisogno di un nuovo slancio.

«Il museo è straordinario, ma andrebbe aggiornato. Dovrebbe essere un luogo vivo, capace di offrire laboratori didattici, esperienze interattive, spazi di apprendimento per bambini e studenti. Io stesso sto lavorando a un museo privato dedicato al Precinema e credo che la chiave del futuro sia proprio la didattica. Bisogna insegnare ai ragazzi non solo la storia del cinema, ma anche come creare immagini, come dare vita al movimento».

Il futuro, dunque, guarda alla digitalizzazione, al restauro delle pellicole superstiti, alle collaborazioni internazionali, ma anche e soprattutto alla partecipazione delle università, delle istituzioni e dei cittadini.

«L’università – sottolinea – ha un ruolo fondamentale, perché può trasformare il museo in un laboratorio di ricerca e confronto. Io collaboro da tempo con la professoressa Stefania Rimini dell’Università di Catania e credo che questo dialogo tra studiosi e famiglie, custodi di archivi, sia la via giusta per dare nuova vita alla memoria». In fondo, il cinema non nacque come nostalgia, ma come avanguardia: un linguaggio nuovo per raccontare storie antiche.

«Cos’è il cinema, se non il tentativo di trasformare l’immagine in movimento? – si chiede d’Arrigo –. È la prosecuzione naturale della fotografia, un’evoluzione che rende più immediato il messaggio. Gli scrittori siciliani, figli a loro volta di fotografi, intuirono che il futuro passava da lì e, con entusiasmo, esclamavano: “Evviva il cinematografo!”».

Guardare indietro, dunque, non significa indulgere nel rimpianto, ma ritrovare le radici di un sogno che può ancora germogliare. La Sicilia, che un tempo illuminò il mondo con lo zolfo, può tornare a farlo con la forza immaginifica del cinema. L’Etna Film, con le sue pellicole scomparse e i suoi archivi da riscoprire, non appartiene solo al passato: è un orizzonte che ci invita a immaginare ancora, a credere che da Catania possa rinascere una nuova stagione delle immagini in movimento.

Una vicenda che intreccia fortune industriali, sogni artistici e l’energia visionaria di una terra che, nel cuore della Belle Époque, fu laboratorio di modernità e di immaginazione.

A raccontarcela è Sergio d’Arrigo, discendente e custode di quell’avventura, che vede nella memoria dell’Etna Film non un reperto polveroso, ma un patrimonio vivo, capace ancora oggi di parlare al presente. «L’industria dello zolfo – spiega d’Arrigo – non solo aveva creato immense fortune, ma aveva ammesso la Sicilia su un piano avanzato dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro. Un’industria come quella dello zolfo richiedeva moltissime maestranze, spazi di lavoro importanti e, soprattutto, aveva messo la Sicilia in contatto con il mondo intero.

Poi, alla fine dell’Ottocento, con l’invenzione del metodo industriale Frasch, di estrazione utilizzato dagli americani, iniziò la crisi. E in quel vuoto i grandi industriali cercarono rifugio. Il cinema arrivò proprio in quegli anni, nel 1895, con i Lumière. E la Sicilia, con i suoi capitali, la sua luce ineguagliabile, i suoi mervavigliosi e poetici paesaggi e una cultura manageriale già sviluppata, divenne terreno fertile per sognare una nuova industria: quella delle immagini in movimento».

Non era solo questione di soldi e sole. Catania, città di barocco e lava, seppe accogliere le avanguardie del suo tempo. Nel 1913, alla vigilia del nuovo anno, nacque ufficialmente la Società Anonima Etna Film, con logiche organizzative, ereditate direttamente dal mondo dello zolfo: efficienza, gerarchia, grandi spazi produttivi.

«I primi studios siciliani – racconta d’Arrigo – erano più avanzati di quelli che nello stesso periodo stavano sorgendo a Torino e Roma. L’Etna Film fu concepita con un respiro internazionale e il suo obiettivo era chiaro: diventare una delle più grandi case di produzione al mondo». E per riuscirci, a Catania giunsero registi, tecnici e artisti di altissimo livello, come Giuseppe De Liguoro, pioniere del cinema storico e spettacolare.

«Si puntò subito ai colossal – continua – perché quella era la direzione dell’epoca. Il primo grande progetto fu "Christus" o "La sfinge dello Ionio". Ma accanto a queste opere monumentali non mancavano film comici e drammi sentimentali: generi popolari che incontravano il gusto del pubblico. Il rapporto con le altre case italiane fu di competizione, ma anche di rispetto: l’Etna Film voleva primeggiare, e per farlo, non esitò ad attirare a sé i migliori professionisti del settore».

Questa energia creativa non viveva isolata, ma dialogava con le grandi voci della letteratura siciliana. Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello: il cinema e la scrittura condividevano lo stesso terreno culturale, nutrito dalle ricchezze e dalle contraddizioni dell’isola.

«Verga era anche fotografo, e il suo verismo trovava una naturale continuazione nelle immagini in movimento – ricorda d’Arrigo –. C’è una lettera straordinaria che testimonia il confronto tra Verga, Capuana e De Roberto sull’idea di trasporre un testo letterario in sceneggiatura. Pirandello, poi, era figlio diretto dell’industria dello zolfo: le miniere del padre gli permisero di studiare in Germania, finché una disgrazia mineraria non travolse la famiglia. Tutto si collega: zolfo, letteratura e cinema sono parte dello stesso orizzonte culturale».

L’Etna Film fu dunque un sogno grandioso, che fece di Catania una capitale mediterranea delle immagini. Poi, la storia scivolò nell’oblio, inghiottita dalle difficoltà economiche e dalla centralizzazione romana dell’industria cinematografica. Ma la memoria non è morta: vive negli archivi privati, nelle sceneggiature, nei contratti, nei materiali raccolti da D’Arrigo in trent’anni di ricerca.

«In realtà non esiste un archivio ordinato – precisa – ma io custodisco moltissimo materiale: sceneggiature, foto di scena, documenti, tutto ciò che ricostruisce un mondo che rischiava di essere dimenticato». Oggi questo patrimonio trova casa anche nel Museo del Cinema di Catania, nato nel 2003 con la cura dello scenografo François Confino. Un luogo che incanta i visitatori, ma che, secondo d’Arrigo, avrebbe bisogno di un nuovo slancio.

«Il museo è straordinario, ma andrebbe aggiornato. Dovrebbe essere un luogo vivo, capace di offrire laboratori didattici, esperienze interattive, spazi di apprendimento per bambini e studenti. Io stesso sto lavorando a un museo privato dedicato al Precinema e credo che la chiave del futuro sia proprio la didattica. Bisogna insegnare ai ragazzi non solo la storia del cinema, ma anche come creare immagini, come dare vita al movimento».

Il futuro, dunque, guarda alla digitalizzazione, al restauro delle pellicole superstiti, alle collaborazioni internazionali, ma anche e soprattutto alla partecipazione delle università, delle istituzioni e dei cittadini.

«L’università – sottolinea – ha un ruolo fondamentale, perché può trasformare il museo in un laboratorio di ricerca e confronto. Io collaboro da tempo con la professoressa Stefania Rimini dell’Università di Catania e credo che questo dialogo tra studiosi e famiglie, custodi di archivi, sia la via giusta per dare nuova vita alla memoria». In fondo, il cinema non nacque come nostalgia, ma come avanguardia: un linguaggio nuovo per raccontare storie antiche.

«Cos’è il cinema, se non il tentativo di trasformare l’immagine in movimento? – si chiede d’Arrigo –. È la prosecuzione naturale della fotografia, un’evoluzione che rende più immediato il messaggio. Gli scrittori siciliani, figli a loro volta di fotografi, intuirono che il futuro passava da lì e, con entusiasmo, esclamavano: “Evviva il cinematografo!”».

Guardare indietro, dunque, non significa indulgere nel rimpianto, ma ritrovare le radici di un sogno che può ancora germogliare. La Sicilia, che un tempo illuminò il mondo con lo zolfo, può tornare a farlo con la forza immaginifica del cinema. L’Etna Film, con le sue pellicole scomparse e i suoi archivi da riscoprire, non appartiene solo al passato: è un orizzonte che ci invita a immaginare ancora, a credere che da Catania possa rinascere una nuova stagione delle immagini in movimento.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram