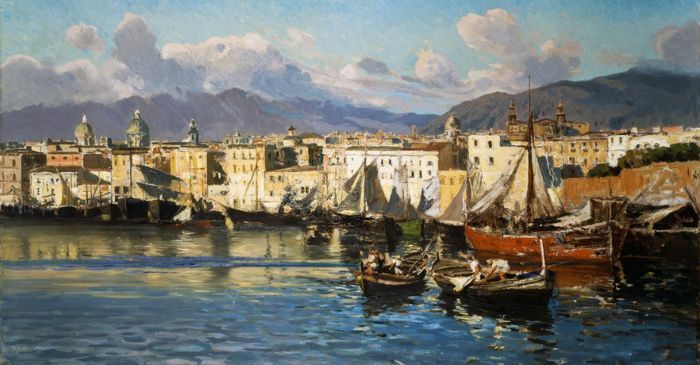

Le antiche torri perdute del Molo Nord: la Palermo che fu, demolita (e ricostruita)

Ha perduto gran parte delle sue memorie marittime, eppure, dietro le mura superstiti e le rovine del porto, si avverte ancora il respiro di una città per secoli crocevia di popoli

Tra il XVI e il XVIII secolo Palermo vide sorgere lungo la sua costa un articolato sistema difensivo che ne avrebbe garantito la sicurezza marittima per oltre tre secoli, in un’epoca segnata dal costante timore delle incursioni ottomane e dei pirati barbareschi, quando il porto della città rappresentava non soltanto un nodo strategico dei traffici mediterranei, ma anche un emblema della potenza spagnola nel Regno di Sicilia.

È in questo scenario, sospeso tra la minaccia del mare e l’ambizione imperiale, che nacque il Molo Nord, una delle opere più grandiose dell’ingegneria portuale dell’età moderna. La sua costruzione fu promossa dal viceré Garsia di Toledo durante il governo di don Pietro di Toledo, e la prima pietra venne solennemente posata il 19 giugno 1567, alla presenza di Carlo d’Aragona e Tagliavia, principe di Castelvetrano, che rappresentava il viceré, allora impegnato nelle Fiandre al comando di un’armata di Filippo II di Spagna. Il cantiere, impresa colossale per i mezzi e le conoscenze dell’epoca, si protrasse per ventitré anni, coinvolgendo maestranze locali e ingegneri militari fino al completamento dell’opera, avvenuto intorno al 1590 sotto il governo del viceré Diego Enriquez de Guzmán, conte di Alba de Liste, con la collaborazione del pretore Niccolò di Bologna.

Lungo 470 metri, il molo divenne sin da subito una delle infrastrutture più significative della Palermo marittima e simbolo della sua rinascita urbana. All’estremità fu eretta una torre sormontata da una lanterna, destinata a guidare i naviganti nelle ore notturne e a testimoniare, con la sua luce, il dominio della città sul proprio mare.

Colpita da un fulmine nel 1773, la torre fu ricostruita nello stesso anno in forme più solide e severe; tuttavia, l’attuale struttura risale a una successiva ricostruzione, avvenuta dopo la distruzione causata dai bombardamenti del 1943, che segnarono uno dei momenti più drammatici per la città e per il suo porto.

Il Molo Nord, nel corso dei secoli, continuò a crescere insieme a Palermo: tra il 1865 e il 1871 fu prolungato di altri 160 metri, mentre intorno al 1880 si aggiunse un ulteriore tratto di circa 130 metri, leggermente inclinato rispetto alla linea originaria per migliorare la resistenza alle correnti marine e garantire maggiore stabilità alla struttura. Alla base del molo sorgeva la Torre della Lanterna, edificata nel 1594, che per secoli fu il punto di riferimento dei marinai palermitani, la prima luce visibile al ritorno dai lunghi viaggi e l’ultimo saluto prima di prendere il largo.

Già nel XVII secolo la torre era stata fortificata per ordine del viceré Aniello de Guzmán, marchese di Castel Rodrigo, che la dotò di artiglierie, mentre il suo successore, Francesco Bonavides, conte di San Stefano, vi aggiunse nuovi cannoni e un presidio militare più robusto. Durante il regno di Ferdinando I di Borbone, la struttura venne ulteriormente potenziata con una batteria coperta destinata a difendere l’ingresso del porto, ma con il prolungamento del molo nel 1865 il fortino venne in parte inglobato nel muraglione di protezione e perse progressivamente la sua funzione difensiva, rimanendo soltanto come testimonianza di un’epoca in cui il mare era una frontiera da temere e da difendere con il ferro e con la pietra.

Il Fortino della Lanterna faceva parte di un più ampio sistema di difesa costiera che, come un anello possente, cingeva la città proteggendola dagli attacchi provenienti dal mare. Alla radice del molo sorgeva la Castelluccia, una piccola fortezza a pianta quadrata, esistente già nei primi decenni del Cinquecento e ampliata nel 1545 dal viceré Ferdinando Gonzaga; nel 1621, il conte di Castro Francesco de Lemos vi aggiunse un bastione armato e una torre merlata, rafforzando ulteriormente la linea difensiva.

Tuttavia, alla fine dell’Ottocento, con la costruzione dell’Arsenale marittimo, la Castelluccia fu demolita per lasciare spazio ai nuovi cantieri navali, simbolo di una modernità che avanzava cancellando le tracce del passato. Proseguendo lungo la costa si incontrava il Fortino della Garita, costruito nel 1445 su concessione del re Alfonso d’Aragona a Giacomo Paruta, con lo scopo di proteggere lo scalo dai venti e dalle incursioni dei corsari. Più tardi, nel 1592, sotto il governo del viceré Enrico de Guzmán, conte di Olivares, fu avviata la costruzione di un nuovo molo in pietra e di un’ampia gradinata per agevolare gli sbarchi e i movimenti delle merci.

Nei secoli successivi, la fortificazione fu più volte restaurata e dotata di artiglierie, ma durante la rivoluzione del 1848 le sue bocche da fuoco vennero rivolte contro le truppe borboniche, e nel 1849, dopo la restaurazione del potere di Ferdinando II, il fortino venne distrutto, sancendo la fine della sua storia militare. Simile destino ebbero i due poderosi baluardi del Tuono e di Vega, edificati a metà Cinquecento a difesa del Foro Italico e demoliti nel Settecento per consentire l’ampliamento della passeggiata pubblica.

Nei pressi della tonnara di Sant’Erasmo sorgeva invece il Fortino della Tonnarazza, costruito nel 1700 dal Senato palermitano durante il mandato del pretore Ferdinando Francesco Gravina, principe di Palagonia, con lo scopo di difendere la zona orientale del litorale, rimanendo operativo fino al XIX secolo.

Poco più avanti, presso la Colonnella, un’altra piccola fortificazione difendeva le spiagge dagli assalti dei corsari, ma venne smantellata nel 1849, dopo la restaurazione borbonica. A dominare su tutte queste opere era il Castello a Mare, la grande fortezza che presidiava l’imboccatura del porto e che, per secoli, fu il cuore della difesa palermitana e la residenza dei viceré. Edificato in epoca araba e ampliato successivamente dai Normanni, dagli Aragonesi e dagli Spagnoli, il castello venne dotato nel Cinquecento di bastioni, depositi e artiglierie, ospitando anche il Tribunale dell’Inquisizione con le sue famigerate carceri.

Proprio in quelle celle, il 29 agosto 1593, trovò tragica morte il poeta palermitano Antonio Veneziano, vittima dell’esplosione del deposito di polveri che incendiò la fortezza. Veneziano, spirito colto e inquieto, autore di rime d’amore e satire pungenti, era stato incarcerato per motivi politici: nel 1588 aveva scritto un libello contro il governo, gesto che gli era costato la libertà. La leggenda narra che, quando le sue spoglie furono ritrovate tra le macerie, stringesse ancora nella mano un grappolo d’uva, simbolo di vita e di poesia.

Accanto a lui morì anche Argisto Giuffrèdi, notaio e scrittore, autore nel 1585 degli Avvertimenti Cristiani, opera critica verso l’uso della tortura, la cui fine fu considerata una delle più gravi ingiustizie del sistema giudiziario siciliano dell’epoca. Nel corso dei secoli successivi, il Castello a Mare perse progressivamente la sua funzione militare; dopo le rivoluzioni del 1848 e del 1860, molte fortificazioni vennero demolite dagli stessi palermitani per evitare che fossero utilizzate contro la popolazione.

Nel Novecento la fortezza fu in gran parte distrutta per far posto ai nuovi impianti portuali, ma grazie all’intervento della Società Siciliana per la Storia Patria si riuscì a preservare una parte significativa delle antiche strutture, tra cui il maschio arabo- normanno e il corpo d’ingresso, oggi restituiti alla città in un’area archeologica che conserva ancora il fascino silenzioso delle pietre sopravvissute al tempo.

Così, tra demolizioni e ricostruzioni, Palermo ha lentamente perduto gran parte delle sue memorie marittime, eppure, dietro le mura superstiti e le rovine del porto, si avverte ancora il respiro di una città che per secoli fu crocevia di popoli, commerci e culture, e che nel suo mare trovò insieme ricchezza, difesa e poesia, come se l’acqua stessa custodisse, nelle sue profondità, la memoria di un passato che continua a riflettersi sul volto del presente.

È in questo scenario, sospeso tra la minaccia del mare e l’ambizione imperiale, che nacque il Molo Nord, una delle opere più grandiose dell’ingegneria portuale dell’età moderna. La sua costruzione fu promossa dal viceré Garsia di Toledo durante il governo di don Pietro di Toledo, e la prima pietra venne solennemente posata il 19 giugno 1567, alla presenza di Carlo d’Aragona e Tagliavia, principe di Castelvetrano, che rappresentava il viceré, allora impegnato nelle Fiandre al comando di un’armata di Filippo II di Spagna. Il cantiere, impresa colossale per i mezzi e le conoscenze dell’epoca, si protrasse per ventitré anni, coinvolgendo maestranze locali e ingegneri militari fino al completamento dell’opera, avvenuto intorno al 1590 sotto il governo del viceré Diego Enriquez de Guzmán, conte di Alba de Liste, con la collaborazione del pretore Niccolò di Bologna.

Lungo 470 metri, il molo divenne sin da subito una delle infrastrutture più significative della Palermo marittima e simbolo della sua rinascita urbana. All’estremità fu eretta una torre sormontata da una lanterna, destinata a guidare i naviganti nelle ore notturne e a testimoniare, con la sua luce, il dominio della città sul proprio mare.

Colpita da un fulmine nel 1773, la torre fu ricostruita nello stesso anno in forme più solide e severe; tuttavia, l’attuale struttura risale a una successiva ricostruzione, avvenuta dopo la distruzione causata dai bombardamenti del 1943, che segnarono uno dei momenti più drammatici per la città e per il suo porto.

Il Molo Nord, nel corso dei secoli, continuò a crescere insieme a Palermo: tra il 1865 e il 1871 fu prolungato di altri 160 metri, mentre intorno al 1880 si aggiunse un ulteriore tratto di circa 130 metri, leggermente inclinato rispetto alla linea originaria per migliorare la resistenza alle correnti marine e garantire maggiore stabilità alla struttura. Alla base del molo sorgeva la Torre della Lanterna, edificata nel 1594, che per secoli fu il punto di riferimento dei marinai palermitani, la prima luce visibile al ritorno dai lunghi viaggi e l’ultimo saluto prima di prendere il largo.

Già nel XVII secolo la torre era stata fortificata per ordine del viceré Aniello de Guzmán, marchese di Castel Rodrigo, che la dotò di artiglierie, mentre il suo successore, Francesco Bonavides, conte di San Stefano, vi aggiunse nuovi cannoni e un presidio militare più robusto. Durante il regno di Ferdinando I di Borbone, la struttura venne ulteriormente potenziata con una batteria coperta destinata a difendere l’ingresso del porto, ma con il prolungamento del molo nel 1865 il fortino venne in parte inglobato nel muraglione di protezione e perse progressivamente la sua funzione difensiva, rimanendo soltanto come testimonianza di un’epoca in cui il mare era una frontiera da temere e da difendere con il ferro e con la pietra.

Il Fortino della Lanterna faceva parte di un più ampio sistema di difesa costiera che, come un anello possente, cingeva la città proteggendola dagli attacchi provenienti dal mare. Alla radice del molo sorgeva la Castelluccia, una piccola fortezza a pianta quadrata, esistente già nei primi decenni del Cinquecento e ampliata nel 1545 dal viceré Ferdinando Gonzaga; nel 1621, il conte di Castro Francesco de Lemos vi aggiunse un bastione armato e una torre merlata, rafforzando ulteriormente la linea difensiva.

Tuttavia, alla fine dell’Ottocento, con la costruzione dell’Arsenale marittimo, la Castelluccia fu demolita per lasciare spazio ai nuovi cantieri navali, simbolo di una modernità che avanzava cancellando le tracce del passato. Proseguendo lungo la costa si incontrava il Fortino della Garita, costruito nel 1445 su concessione del re Alfonso d’Aragona a Giacomo Paruta, con lo scopo di proteggere lo scalo dai venti e dalle incursioni dei corsari. Più tardi, nel 1592, sotto il governo del viceré Enrico de Guzmán, conte di Olivares, fu avviata la costruzione di un nuovo molo in pietra e di un’ampia gradinata per agevolare gli sbarchi e i movimenti delle merci.

Nei secoli successivi, la fortificazione fu più volte restaurata e dotata di artiglierie, ma durante la rivoluzione del 1848 le sue bocche da fuoco vennero rivolte contro le truppe borboniche, e nel 1849, dopo la restaurazione del potere di Ferdinando II, il fortino venne distrutto, sancendo la fine della sua storia militare. Simile destino ebbero i due poderosi baluardi del Tuono e di Vega, edificati a metà Cinquecento a difesa del Foro Italico e demoliti nel Settecento per consentire l’ampliamento della passeggiata pubblica.

Nei pressi della tonnara di Sant’Erasmo sorgeva invece il Fortino della Tonnarazza, costruito nel 1700 dal Senato palermitano durante il mandato del pretore Ferdinando Francesco Gravina, principe di Palagonia, con lo scopo di difendere la zona orientale del litorale, rimanendo operativo fino al XIX secolo.

Poco più avanti, presso la Colonnella, un’altra piccola fortificazione difendeva le spiagge dagli assalti dei corsari, ma venne smantellata nel 1849, dopo la restaurazione borbonica. A dominare su tutte queste opere era il Castello a Mare, la grande fortezza che presidiava l’imboccatura del porto e che, per secoli, fu il cuore della difesa palermitana e la residenza dei viceré. Edificato in epoca araba e ampliato successivamente dai Normanni, dagli Aragonesi e dagli Spagnoli, il castello venne dotato nel Cinquecento di bastioni, depositi e artiglierie, ospitando anche il Tribunale dell’Inquisizione con le sue famigerate carceri.

Proprio in quelle celle, il 29 agosto 1593, trovò tragica morte il poeta palermitano Antonio Veneziano, vittima dell’esplosione del deposito di polveri che incendiò la fortezza. Veneziano, spirito colto e inquieto, autore di rime d’amore e satire pungenti, era stato incarcerato per motivi politici: nel 1588 aveva scritto un libello contro il governo, gesto che gli era costato la libertà. La leggenda narra che, quando le sue spoglie furono ritrovate tra le macerie, stringesse ancora nella mano un grappolo d’uva, simbolo di vita e di poesia.

Accanto a lui morì anche Argisto Giuffrèdi, notaio e scrittore, autore nel 1585 degli Avvertimenti Cristiani, opera critica verso l’uso della tortura, la cui fine fu considerata una delle più gravi ingiustizie del sistema giudiziario siciliano dell’epoca. Nel corso dei secoli successivi, il Castello a Mare perse progressivamente la sua funzione militare; dopo le rivoluzioni del 1848 e del 1860, molte fortificazioni vennero demolite dagli stessi palermitani per evitare che fossero utilizzate contro la popolazione.

Nel Novecento la fortezza fu in gran parte distrutta per far posto ai nuovi impianti portuali, ma grazie all’intervento della Società Siciliana per la Storia Patria si riuscì a preservare una parte significativa delle antiche strutture, tra cui il maschio arabo- normanno e il corpo d’ingresso, oggi restituiti alla città in un’area archeologica che conserva ancora il fascino silenzioso delle pietre sopravvissute al tempo.

Così, tra demolizioni e ricostruzioni, Palermo ha lentamente perduto gran parte delle sue memorie marittime, eppure, dietro le mura superstiti e le rovine del porto, si avverte ancora il respiro di una città che per secoli fu crocevia di popoli, commerci e culture, e che nel suo mare trovò insieme ricchezza, difesa e poesia, come se l’acqua stessa custodisse, nelle sue profondità, la memoria di un passato che continua a riflettersi sul volto del presente.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

ITINERARI E LUOGHI

Il paradiso unico (sconosciuto) in Sicilia: tra sabbia, ciottoli e un mare splendido

65.837 di Salvatore Di Chiara

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram