STORIA E TRADIZIONI

L'oscuramento, le bombe e l'attacco finale a Palermo: quando la guerra era a casa nostra

Palermo fu la prima città in Italia a subire, nel 1943, un bombardamento "a tappeto", sferrato soprattutto per ferire i luoghi simbolo della città e del suo popolo

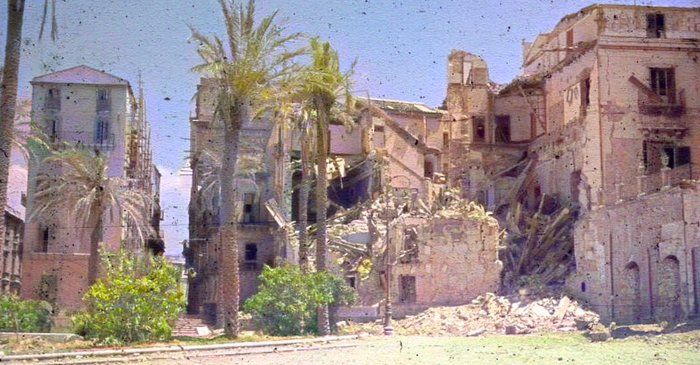

Un'immagine di Palermo dopo i bombardamenti del 1943

Il 10 giugno 1940 Mussolini proclamava dal Balcone di Palazzo Venezia a Roma che l’ora solenne era giunta. Nei giorni successivi il Ministero della Guerra si affrettava ad impartire al popolo italiano diverse disposizioni riguardanti, tra l’altro, l’oscuramento totale, per sabotare i piloti che durante i bombardamenti utilizzavano le luci per individuare con precisione i propri obiettivi.

Venne sospesa l’illuminazione pubblica delle strade e vennero oscurate le finestre delle abitazioni e le vetrine dei negozi: ogni fessura tra le liste delle persiane doveva esser riempita di carta e i vetri dovevano essere coperti con carta blu o con carta catramata.

«È consigliabile che i cittadini incollino sui vetri delle finestre e delle vetrine delle strisce di carta …allo scopo di evitare la rottura di essi per lo spostamento d’aria provocato da eventuale scoppio di bombe e la conseguente proiezione di schegge pericolose per i passanti». Lo suggeriva il Ministero.

Dopo i primi bombardamenti aerei ci si accorse però che quell’accorgimento era del tutto inutile: il notevole spostamento d’aria causato dall’esplosione delle bombe non solo provocava la rottura dei vetri, ma addirittura faceva volare via le saracinesche, vetrine e vetrate. I commercianti murarono allora i fornici dei loro negozi lasciando solo una piccola porta per consentire l’accesso alla rara clientela.«Furono anni tristi quelli …e chi li ha vissuti non ne ha il minimo rimpianto» chiosava Rosario La Duca alla fine del suo articolo.

Non ci fu famiglia che non perse qualcuno: un nonno, un figlio, una zia, un amico, un vicino… risucchiato dal vuoto d’aria di una bomba, schiacciato dalle macerie delle case venute giù come se fossero di carta, persino sepolti vivi nei ricoveri sotterranei.

La prima città siciliana a essere bombardata fu Trapani, il 22 giugno 1940; il giorno seguente toccò a Palermo. La città subì molte incursioni aeree da quel momento. Nel ‘41 e nel ’42 c’erano state già vittime civili e danni al patrimonio artistico, ma l’inferno doveva ancora arrivare…

I bombardamenti si intensificarono già nei primi giorni del gennaio 1943, quando arrivarono gli aerei statunitensi. Alcuni tragici episodi appartengono oggi alla memoria collettiva: il bombardamento a tradimento del 7 Gennaio ad esempio; oppure i morti del ricovero di Piazza Settangeli; la Santa Barbara della nave Volta e l’ancora volata fino alla Banca d’Italia e i corpi dei passanti ghigliottinati.

Il 7 Gennaio 1943 la città subì un violento bombardamento aereo da parte degli statunitensi che lanciarono diciotto tonnellate di bombe sulla zona di Ballarò, causando la morte di 139 persone e 329 feriti. Non ci fu nessun allarme, nessun colpo di contraerea: l'attacco, avvenuto in pieno giorno e con maltempo, colse la popolazione di sorpresa. Le sirene risuonano beffardamente al termine dell’attacco, alle 17.10. Cominciavano i primi seri danni al patrimonio monumentale…

Il 22 Marzo 1943, poi ricordato come il giorno in cui scoppiò la “santabarbara”, 31 fortezze volanti e 25 caccia attaccavano la città. La nave Volta, carica di munizioni, venne colpita da una bomba ed esplose alle 15.45 provocando una colonna di fumo alta 4.500 metri. Lo spostamento d’aria provocò danni ad edifici e persone.

Schegge e parti della nave, tra cui il fusto di una delle ancore, vennero proiettate a terra, fino alla via Cavour, sull'edificio sede della Banca d'Italia. L'acqua sollevata dall'esplosione allagò purtroppo anche un rifugio antiaereo, sito sul molo. In tutto ci furono 38 morti e 184 feriti.

Quando suonava la sirena dava l’allarme la popolazione si precipitava nei ricoveri sotterranei, che avevano sede in varie parti della città: questi rifugi antiaereo erano sempre molto affollati e durante la lunga durata delle incursioni aeree spesso l’acqua e la luce mancavano. Erano infestati da topi e scarafaggi, puzzavano di muffa e di vecchio; mentre le bombe esplodevano e la terra tremava c’era sempre chi pregava, chi piangeva, chi urlava, chi faceva coraggio agli altri.

Il 18 Aprile 1943 è la data della tragica strage di Piazza Settangeli: una bomba a scoppio ritardato cadde sul ricovero nei pressi della cattedrale, uccidendo tutti coloro che vi avevano cercato rifugio. Le autorità giunte sul posto dichiararono una trentina di vittime (forse per coprire lo scandalo che chi aveva realizzato il rifugio non aveva costruito con criterio, risparmiando sul cemento armato?). In realtà i civili che morirono furono molti di più. I corpi delle vittime sarebbero stati recuperati solo molto tempo dopo, negli anni ’60, grazie anche a Rosario la Duca.

Il 9 Maggio 1943 fu il giorno dell’Apocalisse, uno tra i più funesti per la città di Palermo. Radio Londra aveva avvisato già al mattino del pericolo di una grande incursione aerea: l'attacco finale. Si era deciso infatti di colpire Palermo con un “bombardamento di saturazione”, ossia un “bombardamento a tappeto”, non solo per terrorizzare la popolazione, creare panico e distruzione totale, ma soprattutto per ferire i luoghi simbolo dell’identità culturale e religiosa (i monumenti, le chiese).

Si voleva istigare la popolazione a fare pressione sul governo per chiedere la resa. Palermo fu la prima città in Italia a sperimentare il bombardamento a tappeto. Alle 12.35 il cielo sulla città si oscurò: erano arrivate le cosiddette “Fortezze volanti”, armate di bombe da 500 libbre. La prima formazione vide ben 222 bombardieri scortati da 118 caccia pesanti P38 e fu solo la prima di ben dodici ondate di incursioni.

Le sirene suonavano incessantemente. I bombardieri volavano troppo in alto e quindi ben poco poté fare la contraerea dell'Asse per contrastare l'attacco. Vennero lanciate oltre 1500 bombe, in 40 minuti. Nessun quartiere fu risparmiato. Le macerie riprendevano a bruciare, dopo spente, per effetto delle bombe al fosforo.

Alcune donne morirono quella mattina mentre facevano la fila a Piazza Pretoria per ottenere un pezzo di pane. Alle 13.15 l'attacco ebbe fine e sulla città vennero sparsi 15.000 volantini grigi e rosa che invitavano a chiedere la resa:

«Italiani. La nostra offensiva aerea contro l’Italia aumenta in efficacia quotidianamente… L’Italia subirà ogni giorno mortali devastazioni… Desiderate forse che attraverso l’alleanza tedesca si raggiunga la distruzione totale dell’Italia? La distruzione diverrà sempre più intensa fino a quando l’Italia continuerà ad essere alleata della Germania.. Voi non otterrete la pace fino a quando sarete amici di Hitler. Ogni italiano vittima dei bombardamenti muore per Hitler».

Secondo il bilancio ufficiale il 9 maggio le vittime accertate furono 373: un numero relativamente basso, perché per fortuna chi aveva potuto era fuggito dalla città, nascondendosi nelle grotte del Monte Pellegrino, a Monreale, nei paesi e nelle campagne circostanti. Tuttavia non era finita: nella notte la città tornò ad essere colpita da 76 ordigni esplosivi. La popolazione era terrorizzata, disperata, affamata.

Il 14 maggio Edda Mussolini in servizio in un ospedale della Croce Rossa scriveva al padre: «Sono arrivata da due giorni a Palermo e lo spettacolo di desolazione è piuttosto forte… Il terrore è dipinto su tutte le facce… A parte i morti, ci sono i feriti e tutti quelli che hanno perso assolutamente tutto. Vivono lungo i margini della strada o dentro le grotte; sotto le rocce muoiono di fame e di freddo. Letteralmente, e sai che io non esagero… il problema dell’alimentazione diventa sempre più grave; dopo l’ultima incursione del 9 maggio la popolazione è rimasta sei giorni senza pane, un po’ perché colpiti i depositi, molto perché non uno dei 300 forni di Palermo ha funzionato. Nessuno ha pensato a farli riaprire d’autorità.

Manca l’acqua da circa un mese - continua la lettera -, i telefoni non vanno, la luce c’è quando c’è. Per fartela breve, questa gente non ha la pasta dal mese di marzo o d’aprile. La popolazione civile da cinque mesi non vede la carne. Qui oltre al disordine e il bombardamento c’è la fame vera, cronica, da mesi. Un chilo di pane costa 70 lire… A Monreale ci sono circa 20 mila sfollati…Per riassumere, manda viveri. Soprattutto pane e pasta (non domandano altro), medicinali e indumenti. Io sono in un ospedale civile; questa gente è nuda nei letti e i loro superstiti famigliari vengono a domandare il pezzo di pane che il loro congiunto risparmia sul suo vitto. E soprattutto non abbiano l’impressione di essere abbandonati. Io sono stata in Albania e in Russia, mai ho visto tanta sofferenza e dolore…».

A Palermo si viveva dunque nell’indigenza e nella privazione; si mangiava qualsiasi cosa sembrasse commestibile. Prima della guerra c’era già stata l’autarchia che aveva abituato gli italiani a nutrirsi di surrogati, di brodini di dado o a digiunare: “Chi mangia troppo affama la Patria” recitava la propaganda.

Durante la guerra la tessera annonaria, introdotta nel 1941, consentiva di ricevere dopo ore di attesa una quantità limitatissima di generi alimentari come 500 g di pane che alla fine del conflitto erano diventati 100: un panino grande quanto il pugno di un bambino, duro e nero all’esterno, molliccio e appiccicoso all’interno, fatto con chissà cosa...

Chi poteva impegnava e vendeva quello che aveva nascosto quando il Duce aveva chiesto il sacrificio di dare la propria fede nuziale alla Patria: una spilla, le lenzuola ricamate del corredo. C’era la borsa nera, dove si trovava qualunque cosa, a prezzi proibitivi: il caffè, le uova, lo zucchero, l’olio, il burro, la pasta, la marmellata, i biscotti…

Ci fu chi si arricchì con la borsa nera e alla fine della guerra riuscì a mettere su fiorenti attività commerciali, ripulendosi la reputazione. Nell’estate del ’43 le truppe alleate sbarcarono il 10 Luglio a Gela e 12 giorni dopo presero possesso di Palermo: una città massacrata, ridotta in briciole, dalle centinaia di bombe sganciate sulle case, sugli ospedali, sulle chiese e persino sulle catacombe e sui cimiteri.

I soldati americani venivano accolti con giubilo, con lenzuola sui balconi in segno di resa e applausi; sfilavano per le strade lanciando alla gente caramelle charms, cioccolata e sigarette. Occuparono palazzi aristocratici, ville e giardini pubblici, si accamparono nei giardini pubblici, persino a Piazza Alberico Gentili.

Con gli americani cominciarono a circolare uova liofilizzate, carne in scatola, cetriolini sottaceto, caffè liofilizzato e latte condensato. Il 3 Settembre 1943 a Cassibile il governo italiano firmava l’armistizio con gli Alleati. La Sicilia era stata “liberata” (!) pagando però un prezzo altissimo…

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram